現在、木造住宅の工事監理をしています。

弊社の業務上、鉄骨造やRC造が多く、

木造住宅の設計監理は滅多にありません。

その為、改めて勉強することが多く、

大変苦労しています。

最近の木造は、柱梁を様々な金物でしっかりと緊結され、

さらに柱梁の変形を抑える合板が強固に釘止めされており、

耐震性はかなり高くなっています。

後1か月程で完成の予定です。

佐々木 剛

現在、木造住宅の工事監理をしています。

弊社の業務上、鉄骨造やRC造が多く、

木造住宅の設計監理は滅多にありません。

その為、改めて勉強することが多く、

大変苦労しています。

最近の木造は、柱梁を様々な金物でしっかりと緊結され、

さらに柱梁の変形を抑える合板が強固に釘止めされており、

耐震性はかなり高くなっています。

後1か月程で完成の予定です。

佐々木 剛

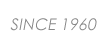

先日、久し振りに夫婦で旅行に行きました。

普段はなかなか泊まれない星野リゾートが県民割だと1泊利用ができ、

宿泊費も4割引となっていました。

場所は長野県大町温泉郷にあり、アルプスが一望でき残雪もきれいでした。

施設は写真の様に江戸時代の街並みの様な造りで

中庭には小川のあるきれいな憩いの場所がありました。

私が一番気に入ったのはフロント脇に図書コーナーと囲炉裏があり、

夜になると地元に古くからお住まいの方が囲炉裏で焼いたつまみと

リゾート名の付いた地酒を熱燗で振舞っていて

誰でも自由に参加できたことでした。

囲炉裏を囲んで二時間ちかく、

時を忘れて色々な話と酒肴を満喫させて頂きました。

普通の宿では味わえない時間を過ごすことが

出来大変満足のいく旅となりました。

久保田 正則

写真は星野リゾート界 アルプス

願いを込めて折り鶴を折った経験のある方も多いと思います。

人工衛星にもその技術が応用されORIGAMIとしても世界に羽ばたいています。

先日、折り紙作家さんの作品がホテルの内装に使われている例を教えてもらいました。

また、フクロウは知り合いの小学生の作品です。

どちらも1枚の紙から作り出された芸術です。改めてその奥深さに感服しました。

中野康子

先日、公設桝の調査に立ち会えました。

公設桝とは、公共下水道につながっている公の桝です。

下水道局の職員の方に蓋を開けていただき、

桝の径、深さ、排水管等を確認しました。

確認したのは、汚物が流れるように

排水溝(インバート)が設けられている汚水管と

掃除用の泥溜めのある雨水管です。

メガネのように2つ並んでいました。

髙橋保夫

この時期は天候が不安定で、建設現場等では予期せぬ延期などが

発生しやすい時期です。それに加え、今年は数日の間に急に暑い日・寒い日が

やってきて、何かと過ごしにくい日々のように感じます。

梅雨が明けるのもまだ少し先となりそうですし、体調管理には気をつけて、

健康に過ごす事を、他の季節以上に強く意識しようと思う昨今です。

石渡 憲司

根智和

(『こんにちわ』の意味と根性・知恵・力を合わせるの意味を持つ

少年野球チ-ムのスロ-ガンです)

3年ぶりに家族で旅にでかけてきました。

平和な世界と自由な環境を・・・・

瀧井 仁

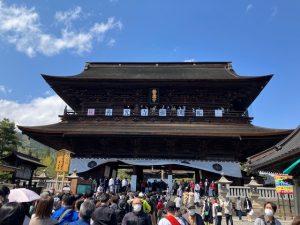

休日、買い物をして歩きながら帰宅している時の事です。

その時は、普段とは違うルートを通って帰宅していたのですが、

近所の駐車場として使われていたスペースが、いつの間にか宅地として

造成されていました。

造成されているだけなら気に留めなかったのですが、ふと開発許可の

看板を見てみると、何と手書きで書かれています。

それも、いわゆる製図文字に近いフォントです。

今は既製品の看板を買ってきて取付けるのが多いのではないかと

思っていますが、完全に手書きの看板を見かけたのはかなり久しぶりです。

思わず、看板を撮影してしまいました。

水落 琢也

先日、弊社で設計を行った事務所ビルの定期検査を行いました。

建築物の安全性を保つためには維持管理が必要です。

維持管理が不十分な場合、災害時等に大惨事になる恐れがあります。

定期検査は、このような危険を未然に防ぐため、

建築物や建築設備、防火設備、昇降機等について、

その所有者又は管理者が適法な状態に維持管理がされているか

専門家の目で検査し、その結果を特定行政庁に報告する制度です。

40年ほど前に竣工した古い建物ですが、

これからも適切な維持管理がなされ

可能な限り長く利用されることを願います。

黒澤誠

増築の設計を担当した建物の竣工検査に参加してきました。

監理は請け負っていなかったので久しぶりに現地に行きましたが

パースのイメージ通りの建物が建っているのを見るとやはり嬉しいですね。

建物の既存部分が長年雨漏りに困っているというお話だったため、

カバー工法にて屋根の改修も計画に入れていましたが

施工が終わってからは無事雨漏りもしなくなったと

嬉しそうに話されていたので良かったです。

池田 奈緒

先月まで「都市デザイン横浜展」が横浜市のギャラリーで開催され、

行政主導で都市デザインを主導しまちづくりに取り組んだ

50年の歴史や事例についての展示がされていました。

また展示を通じて書籍やパンフレット等でデザインを通しての

まちの魅力を啓発していく活動をしていたことも知りました。

(いろいろなまちづくりの手法を紹介したリーフレット)

(横浜の中心部の街並み模型の展示は圧巻でした。)

連休中は、港の見える丘公園から海岸線に沿って歩いてまちの“今”を堪能!!

また連休中の新聞記事で、横浜市は情報デザインについても

この50年の都市デザインの活動に倣ってリードしていくという記事を目にし、

時代の流れを感じましたのでした。

河野 弥生

先日、久しぶりに地鎮祭に参加しました。

最近では地鎮祭が行われないことが増えましたが

地元の神社にお願いし、神主様をお迎えして

その土地の神様に工事の安全を祈願します。

毎回のことですが、様々に考えてきた設計が

いよいよ現実の建物として工事が始まる時は

大きな緊張とともに、身の引き締まる思いです。

建物の性能として、

問題ないものにしなければならないことはもちろんですが

少しでも親しみと良さが感じられる建物になることを願っています。

佐々木 剛

ここ数年で私たちを取り巻く環境は劇的な変化を遂げています。

環境問題、新型コロナウィルス、戦争・・・・

日本国内で生活していると生活への影響は限定的にも見えますが

実施は価値観や生活の優先度など大きく変化しています。

一度立ち止まって、過去、現在を振り返り見つめながら

未来は単なる延長線上にあるのではないことを認識し

「創造」することが必要ではないでしょうか。

歴史の分節点は、現時点では気が付きませんが、

希望ある未来を創り出すために

このような繰り返しが実は最も重要なのでは・・・・

安藤暢彦

江戸初期から藤の名所として長く親しまれている亀戸天神を訪れました。

小雨の降る中でしたが、8分咲きの藤が美しく、ツツジや社殿の赤との

コントラストが見事でした。満開が楽しみです。

中野康子

満開の桜から新緑の季節になってきました。

建築物の設計でも、植栽の計画を行います。建築物の形態、周辺環境、

植栽の場所、広さ等々を考慮しながらコンセプトを決め、計画を進めます。

常緑の広葉樹は常に葉があり、広葉樹をベースに計画を進めます。

落葉の広葉樹は、花のきれいなものが多く樹形もきれいなのですが、

落葉のため葉のない時期があり、掃除も大変なので、植栽場所等を

考慮して計画しています。

また花の咲く時期、実のなる時期を想像しながら計画しています。

建築物を生かした植栽になるように、植栽の本を片手に、造園の

専門家に相談しながら植栽計画を進めています。

髙橋保夫

つい先日まで肌寒い日が続き、桜の開花と言っていましたが、

気づくと初夏のような陽気になり、桜も葉桜になっていました。

季節の移り変わりは早いですが、この時期は、新年度・新入学

などの時期と重なることもあり、より一層早い気がします。

石渡 憲司

根智和

(『こんにちわ』の意味と根性・知恵・力を合わせるの意味を持つ

少年野球チ-ムのスロ-ガンです)

我が家の向かいにある土手の桜並木です。

土手が河川工事のため通行止めになっていますが

コロナ前はたくさんの花見を楽しむ人でにぎわっていましたが

大手を振って花見ができるのは何時のことやら。

瀧井 仁

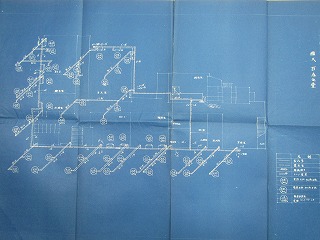

前回に引き続き、80年以上前に竣工した校舎が有る某学校のお話です。

80年以上前に竣工した校舎、借用した竣当時の図面を眺めていたら

数枚だけ空調設備の図面も見つかりました。それを見てみると、

当時は石炭焚ボイラーとラジエータを組み合わせた蒸気暖房を

行っていた様です。

配管サイズを直接インチで表記した図面は、久しぶりに見かけました。

最初は石炭焚ボイラーによる中央熱源方式だったこの学校も、

現在はEHPやGHPで冷暖房を行っています。ここでいうEHPとは、

空気を熱源としたヒートポンプ方式の室外機を分散設置する

ビル用マルチエアコンのうち、電動機(モーター)で

圧縮機(コンプレッサ)を動作させるタイプの物を言います。

一方、GHPはガスエンジンを主体とする方式です。EHPとGHPは

それぞれ電力使用量とガス使用量の観点で一長一短の特徴が有ります。

(GHPは都市ガス仕様が主流ですが、LPガス仕様も存在します)

空調設備の歴史を垣間見た瞬間でした。

水落 琢也

建物を設計する上で様々な調査が必要となりますが

先日は、現在計画を行っている敷地の真北測量を行いました。

方位磁石の針が示す北は、「磁北」と言い、

実際の「真北」とは違います。

建築基準法では、日影や北側斜線の規制がありますが

その基準は「磁北」ではなく「真北」となる為

「真北」を調査する必要があります。

「真北」は現地で太陽の位置から求めることができます。

調査には長い時間、敷地で太陽を観察する必要があるので、

その場所特有の空気感も同時に感じることができ

測量データ以外にも多くの情報を得ることができました。

計画を進める上でとても参考になった一日でした。

黒澤誠

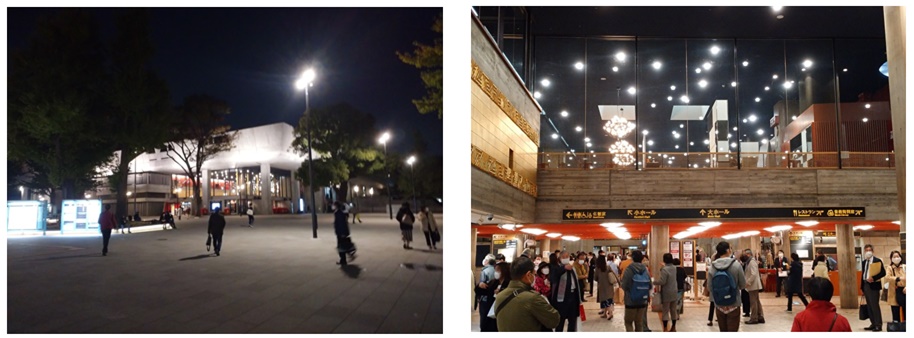

駅からすぐ近くの場所なのに、 館内に入った瞬間から非日常に誘ってくれる、

私にとってとても特別な場所です。

一年に一回くらいしか行けませんが、居心地もよく、ホールでは音に包まれ、

とても温かな気持ちにしてくれる空間です。

毎年の行事も間近にならなければ開催できるか分からない状況が続きますが、

秋にはまたこの愛しい空間で素敵なひとときを過ごせたらいいなと願っています。

天野 惠

先日、戸越銀座商店街をぷらぷらと歩いていると見つけた戸越銀座駅。

都内では珍しい木の駅舎でグッドデザイン賞なども受賞しています。

歩いていると、ふと現れた木の駅舎に一緒にいた建築業界とは無縁の

友人も「木の感じがいいね~」とじっくりと眺めていました。

商店街のローカルな雰囲気と相まって都会の喧騒を忘れられる空間でした。

池田 奈緒

コロナ禍での接触機会の制限により、設計を進めるのに欠かすことが出来ない

資材メーカー様の営業もメール発信がより多くなっており、昼の休憩時間が

情報収集の場となっています。

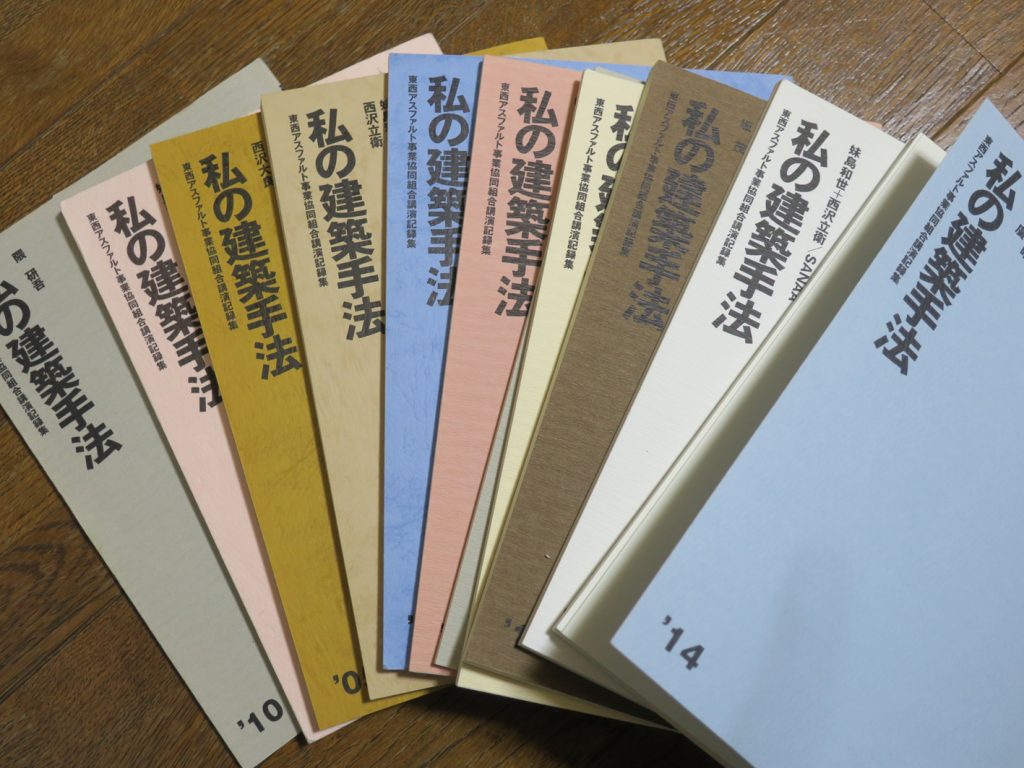

先日あるメーカー様からのメールを確認した際、過去のメーカー様主催の

建築家の講演会のアーカイブス情報があったので閲覧しました。

今回は手塚貴晴氏の講演会で、代表作の「屋根の家」や「ふじようちえん」

などについて設計内容だけにとどまらず、建物使用後の心身に及ぼす影響、

相乗効果など多岐にわたる話がいっぱいあり、当時生で講演会を聴講して

いたら“建築”って面白いなぁ!と講演会の帰路できっと思ったはず。

この建築講演会の記録は冊子として配布されており、以前聴講した講演会の

際に過去の講演会の冊子をいつも頂いていたので、改めて読み返してみよう

と思いました。

河野 弥生

昨年、札幌で設計を進めていた建物の

監理業務が始まりました。

工事開始にあたり、

工事業者との顔合わせと近隣へのご挨拶の為、

札幌に訪れました。

ちょうど一年前、設計開始の現地調査で

札幌に出張しましたが

昨年よりもはるかに雪が多く驚きました。

地元の方にお聞きしても今年は雪が多いそうで

とても大変とのことです。

来年の今頃は、建物が完成を目指し

外構工事の真っ最中になりそうですが

工事をする上では、雪が少ないことを願うところです。

佐々木 剛

私が楽しみな日の一つに、調律をお願いする日があります。

細部に美が宿るといわれますが、何百本ものピアノ線に向き合う、根気の

いる作業を通して、古いピアノが息を吹き返し、美しい和音を奏でる瞬間は

感動的です。

彼女は魔法使い? 実は、“羊と鋼の森” と向き合い、一本一本心を込めて

調整を続ける地道な職人技なのですね。

中野 康子

北京冬季オリンピックが2月4日より始まります。

「冬季オリンピックが開催された都市で、この後開催できるのは札幌だけ」という記事を新聞で見ました。

白馬で、原田、舟木のジャンプを見てから24年、地球ははどんどん熱くなっているようです。

設計業務の中では、、省エネ法の改正が繰り返され、年々厳しくなっています。 どのように対応すればよいか頭を悩ますばかりですが、 多少でも温暖化防止になるように努めたいと思います。

髙橋保夫

最近、島しょ部を訪れる事が多いのですが、

真冬だと曇天でも空気が澄んでいて

対岸の半島が見えたりします。

何となく日々が過ぎていってしまっていますが、

ふと遠くを眺めると、

確実に季節は移り変わっていくんだなと感じました。

もし来月に訪れる機会があったら、

春の気配を感じることができるかもしれませんね。

石渡 憲司