根智和

(『こんにちわ』の意味と根性・知恵・力を合わせるの意味を持つ

少年野球チ-ムのスロ-ガンです)

我が家の向かいにある土手の桜並木です。

土手が河川工事のため通行止めになっていますが

コロナ前はたくさんの花見を楽しむ人でにぎわっていましたが

大手を振って花見ができるのは何時のことやら。

瀧井 仁

根智和

(『こんにちわ』の意味と根性・知恵・力を合わせるの意味を持つ

少年野球チ-ムのスロ-ガンです)

我が家の向かいにある土手の桜並木です。

土手が河川工事のため通行止めになっていますが

コロナ前はたくさんの花見を楽しむ人でにぎわっていましたが

大手を振って花見ができるのは何時のことやら。

瀧井 仁

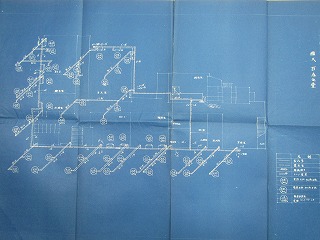

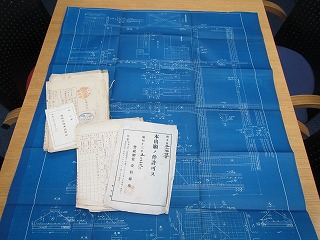

前回に引き続き、80年以上前に竣工した校舎が有る某学校のお話です。

80年以上前に竣工した校舎、借用した竣当時の図面を眺めていたら

数枚だけ空調設備の図面も見つかりました。それを見てみると、

当時は石炭焚ボイラーとラジエータを組み合わせた蒸気暖房を

行っていた様です。

配管サイズを直接インチで表記した図面は、久しぶりに見かけました。

最初は石炭焚ボイラーによる中央熱源方式だったこの学校も、

現在はEHPやGHPで冷暖房を行っています。ここでいうEHPとは、

空気を熱源としたヒートポンプ方式の室外機を分散設置する

ビル用マルチエアコンのうち、電動機(モーター)で

圧縮機(コンプレッサ)を動作させるタイプの物を言います。

一方、GHPはガスエンジンを主体とする方式です。EHPとGHPは

それぞれ電力使用量とガス使用量の観点で一長一短の特徴が有ります。

(GHPは都市ガス仕様が主流ですが、LPガス仕様も存在します)

空調設備の歴史を垣間見た瞬間でした。

水落 琢也

建物を設計する上で様々な調査が必要となりますが

先日は、現在計画を行っている敷地の真北測量を行いました。

方位磁石の針が示す北は、「磁北」と言い、

実際の「真北」とは違います。

建築基準法では、日影や北側斜線の規制がありますが

その基準は「磁北」ではなく「真北」となる為

「真北」を調査する必要があります。

「真北」は現地で太陽の位置から求めることができます。

調査には長い時間、敷地で太陽を観察する必要があるので、

その場所特有の空気感も同時に感じることができ

測量データ以外にも多くの情報を得ることができました。

計画を進める上でとても参考になった一日でした。

黒澤誠

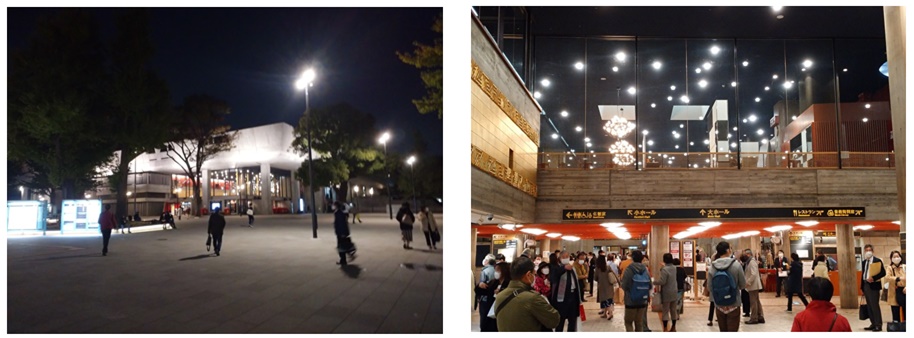

駅からすぐ近くの場所なのに、 館内に入った瞬間から非日常に誘ってくれる、

私にとってとても特別な場所です。

一年に一回くらいしか行けませんが、居心地もよく、ホールでは音に包まれ、

とても温かな気持ちにしてくれる空間です。

毎年の行事も間近にならなければ開催できるか分からない状況が続きますが、

秋にはまたこの愛しい空間で素敵なひとときを過ごせたらいいなと願っています。

天野 惠

先日、戸越銀座商店街をぷらぷらと歩いていると見つけた戸越銀座駅。

都内では珍しい木の駅舎でグッドデザイン賞なども受賞しています。

歩いていると、ふと現れた木の駅舎に一緒にいた建築業界とは無縁の

友人も「木の感じがいいね~」とじっくりと眺めていました。

商店街のローカルな雰囲気と相まって都会の喧騒を忘れられる空間でした。

池田 奈緒

コロナ禍での接触機会の制限により、設計を進めるのに欠かすことが出来ない

資材メーカー様の営業もメール発信がより多くなっており、昼の休憩時間が

情報収集の場となっています。

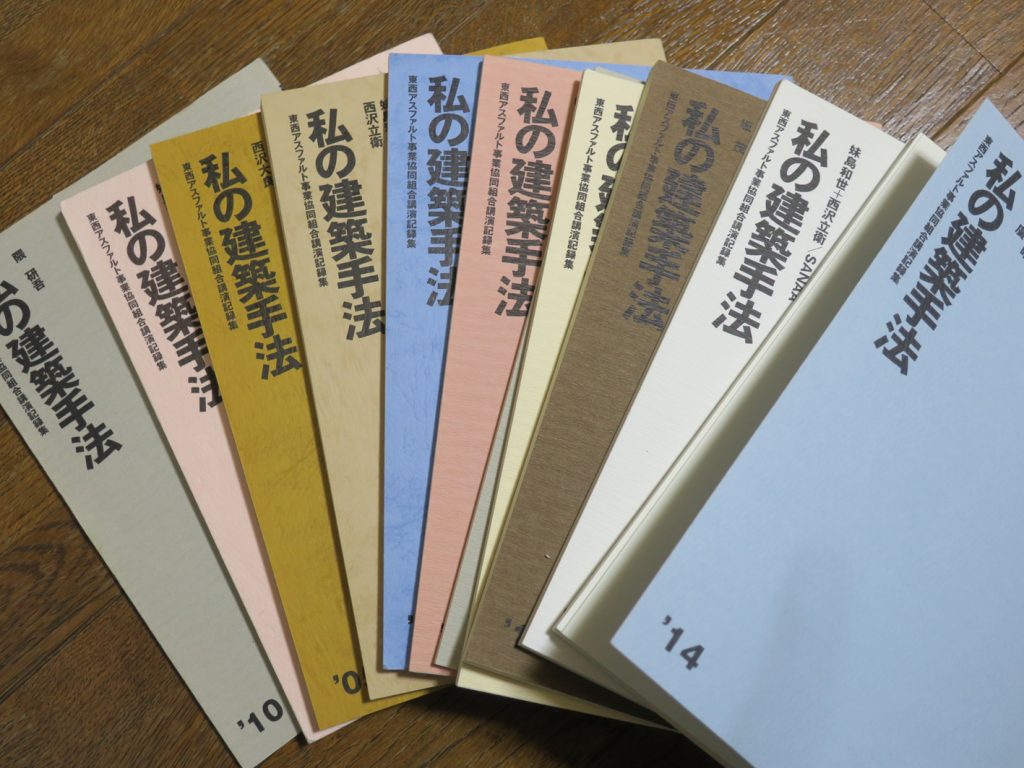

先日あるメーカー様からのメールを確認した際、過去のメーカー様主催の

建築家の講演会のアーカイブス情報があったので閲覧しました。

今回は手塚貴晴氏の講演会で、代表作の「屋根の家」や「ふじようちえん」

などについて設計内容だけにとどまらず、建物使用後の心身に及ぼす影響、

相乗効果など多岐にわたる話がいっぱいあり、当時生で講演会を聴講して

いたら“建築”って面白いなぁ!と講演会の帰路できっと思ったはず。

この建築講演会の記録は冊子として配布されており、以前聴講した講演会の

際に過去の講演会の冊子をいつも頂いていたので、改めて読み返してみよう

と思いました。

河野 弥生

昨年、札幌で設計を進めていた建物の

監理業務が始まりました。

工事開始にあたり、

工事業者との顔合わせと近隣へのご挨拶の為、

札幌に訪れました。

ちょうど一年前、設計開始の現地調査で

札幌に出張しましたが

昨年よりもはるかに雪が多く驚きました。

地元の方にお聞きしても今年は雪が多いそうで

とても大変とのことです。

来年の今頃は、建物が完成を目指し

外構工事の真っ最中になりそうですが

工事をする上では、雪が少ないことを願うところです。

佐々木 剛

私が楽しみな日の一つに、調律をお願いする日があります。

細部に美が宿るといわれますが、何百本ものピアノ線に向き合う、根気の

いる作業を通して、古いピアノが息を吹き返し、美しい和音を奏でる瞬間は

感動的です。

彼女は魔法使い? 実は、“羊と鋼の森” と向き合い、一本一本心を込めて

調整を続ける地道な職人技なのですね。

中野 康子

北京冬季オリンピックが2月4日より始まります。

「冬季オリンピックが開催された都市で、この後開催できるのは札幌だけ」という記事を新聞で見ました。

白馬で、原田、舟木のジャンプを見てから24年、地球ははどんどん熱くなっているようです。

設計業務の中では、、省エネ法の改正が繰り返され、年々厳しくなっています。 どのように対応すればよいか頭を悩ますばかりですが、 多少でも温暖化防止になるように努めたいと思います。

髙橋保夫

最近、島しょ部を訪れる事が多いのですが、

真冬だと曇天でも空気が澄んでいて

対岸の半島が見えたりします。

何となく日々が過ぎていってしまっていますが、

ふと遠くを眺めると、

確実に季節は移り変わっていくんだなと感じました。

もし来月に訪れる機会があったら、

春の気配を感じることができるかもしれませんね。

石渡 憲司

根智和

(『こんにちわ』の意味と根性・知恵・力を合わせるの意味を持つ

少年野球チ-ムのスロ-ガンです)

昨年は少量の実をつけた我が家のシ-クワ-サ-ですが

今年はなんと10粒を超える収穫ができました。

南の島の果実と思っていたら、関東でも立派に実を

つけることに、生命の力強さを感じる今日この頃

瀧井 仁

現在、某学校で仮設校舎を増築する設計を行っていますが、

その学校は80年以上前に竣工した校舎が現存しています。

新築当時の図面を借用しましたが、眺めると面白い事が分かります。

例えば、住所が東京都ではなく東京市から始まっていて、

その下の区の名称も現在の二十三区ではなく三十五区の名称でした。

建築物の申請も、現在は昭和25年に制定された建築基準法により

建築主事や指定確認検査機関が審査を行いますが、

それ以前は大正8年に制定された市街地建築物法により、

警察が審査を行っていた様です。

私が過去に関わった最古の物件は、昭和29年に竣工した図書館でしたが、

記録が更新されました。

水落 琢也

新型コロナウイルス感染症パンデミック下で今回実証された

3密回避の効果は、「集中より分散へ」のパラダイムシフトと

呼ぶにふさわしく、既存のシステムの微調整では終わらない大

きな社会変化となっています。

マルタ設計は、以前より建築物の長寿命化を目指す「再建築

(Re-Architecture)」を志向する建築設計コンサルティング・

ファームとして、建築物を社会的共通資本と捉えていますが、

この建築物でも脱炭素を含む環境負荷の低減や資源循環社会の

実現など社会変化に追従できるレジリエンス性が強く求められています。

本年も1960年の創業以来の理念を遵守しつつ、お客様から寄せ

られる建築ニーズに堅実に応えていきます。

丸田 潤

先日、 松濤美術館で行われていた「白井晟一入門」展にいきました。

初期の作品やアンビルド建築などの 展示もあり大変興味深い展覧会でした。

松濤美術館の設計を行ったのも白井晟一氏ですが、

この建築の階段はとても魅力的だと感じます。

分厚く、ふくよかで、どこか官能的な柔らかさのある空間は

この建物自身を象徴しているようにも思いました。

あまり大きくない建物ですが、密度の高く

いつまでも居たくなるような建築でした。

黒澤誠

コロナ禍なこともあり、

完成してからまだ行けてなかったミヤシタパークに先日行ってきました。

いつオープンしたんだっけ、と調べてみれば2020年6月とのこと。

もう1年以上経っていたのかと時間が経つのが早くてびっくりしました。

屋上部分の公園を散歩してみると、

併設されているカフェも閉店しているような時間でしたが、

芝生やベンチは空いている場所がないくらい人で賑わっていました。

まだまだ心配は残っているものの緊急事態宣言が開けて

大分人通りも戻ってきているのかなと感じました。

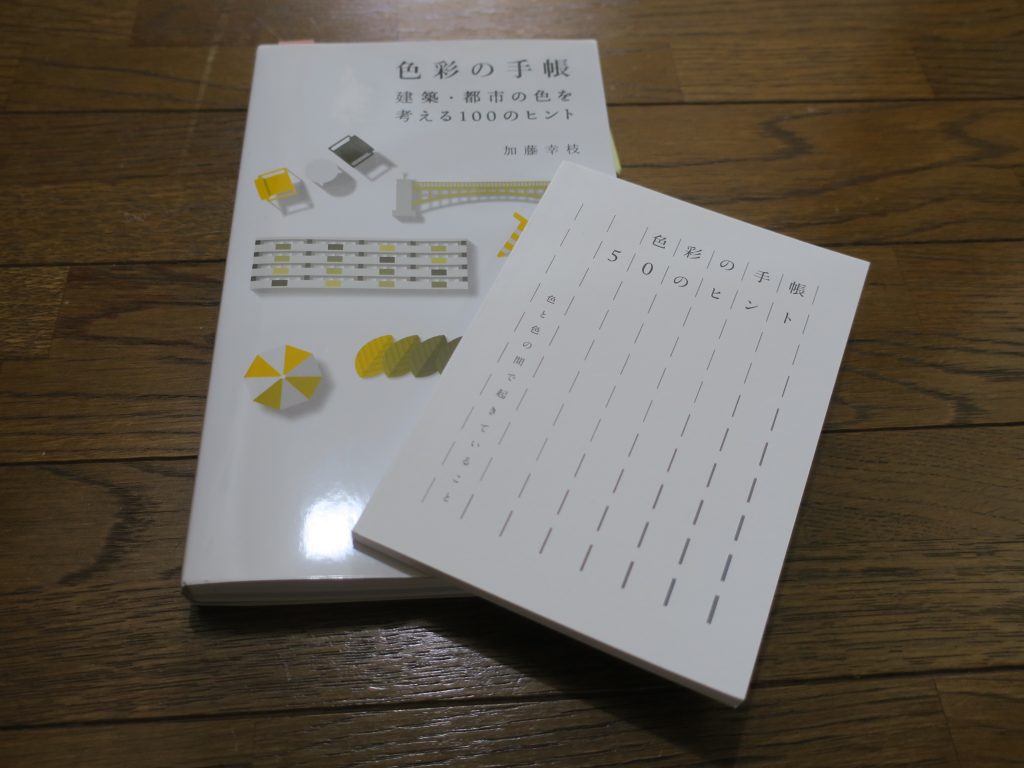

コロナ禍、開店間もない書店で建築関係の売場で読みあさっていた際に

見つけた本が加藤幸恵氏の『色彩の手帳』という一冊です。

丁度業務で現場監理の業務に携わっていた時で、材料を選定する際の

配色の検討をし始める頃に購入しました。

読んでみると、見たことのある内容だなぁと思っていたところ、

自宅の部屋の片隅にメモ帳程度の大きさの本がありました。

建築系のギャラリーにいった際、ギャラリーのショップで売っていて

購入した本でした。家版の本であるのとPOP表示がされていたのと、

装丁がシンプルでいいなと思って買った記憶があります。

気になることについては、知らずのうちに手元に置いておきたくなるの

かしらと、2冊の本を並べてみて感じました 。

河野弥生

先月、コロナも落ち着き始めたということで

久々に遠出をしてみました。

行き先は「新そば」と「紅葉」を求めて、戸隠へ!

早朝からの長距離運転も暫くしていなかったので

すごく疲れましたが、とても楽しむことができました。

やっぱり旅行はいいなぁ…

新たな変異株が発見され、心配はつきませんが

いつもの日常にこのまま戻ることを願わずにはいられません。

佐々木 剛

先般「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の中で、

押印・書面に係る制度が見直され、48法律が一括改正されました。

同法の施行に伴い、建築士法、建築士法施行令、建築士法施行規則が改正され、

国土交通省より技術的助言が発出されました。

〘概要〙

1.設計図書の作成及び保存に係る運用について

〇〇〇設計図書への押印の不要等

2.重要事項説明書の交付に係る運用について

〇〇〇設計受託契約等に係る重要事項説明書の電子化が可能等

〇〇〇<ITによる重要事項説明の実施マニュアル改定>

〇〇〇ITを活用した建築士法に基づく設計受託契約等に係る

〇〇〇重要事項説明について(国交省)

3.構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書及び

〇〇工事監理報告書の交付に係る運用について

施行日: 令和3年9月1日

今後、この改正が設計業務の効率化につながる事を期待しています。

久保田 正則

久しぶりに都会の喧騒を離れ、牧場を訪れました。

豊かな自然の中で愛情深く育てられている馬たちは温和で、

傍らに佇む私まで和やかな気持ちにさせてくれます。

顔を近づけてくるので撫でると優しい目で見つめてきたり、

前足をちょっと上げて『おやつ頂戴』と語りかけてきたり、

最高の一時です。

牧場のご厚意で厩舎のお掃除のお手伝いをさせていただきました。

大きな厩舎の中が3坪ほどに区分されていて、

その個別空間があたかもリビング・ダイニング・サニタリーエリアと

分けられているかの様に上手に生活しています。

馬たちの空間把握能力の高さに感心してしまいました。

中野康子

設計及び設計その2業務を行った庁舎が使用を開始します。

監理業務に携わっていなかったので、いつの間にかできてしまった感じで、

「作っていただいた」感があります。

また、外構工事が終わっておらず、仮使用となっています。

完了はまだまだ先になりそうです。

高橋保夫

朝晩がだいぶ冷え込むようになってきました。

寒い季節は空が澄んでて綺麗に感じます。

気づけばもう11月。季節は秋から冬へと移り変わっていく時期になりました。

きっと、あっという間に年末となるのでしょう。

石渡 憲司

「設計」という行為は、様々な選択の連続だと言われます。

クラアントの要望、法令、環境、材料等

その範囲の広さと奥深さが複雑に絡み合っていく

様々な要素をうまく取捨選択して形作っていきます。

今週末には衆議院選挙があります。

国民として「選択」しなければなりません。

9月に行われたドイツでは気候変動が争点でした。

未来を形作るために我々が選択すべきは「何」なのか

難しい問題です。

安藤暢彦

根智和(少年野球のスローガンです)

2年ぶりに野球観戦をしてきました。

声をあげての声援はできませんが、

大声で応援のできる日が来ることを願っています。

試合終了後には、引退セレモニーがあり、

球場が感動に包まれて、

野球の素晴らしさを改めて感じることができました。

瀧井 仁

先日、SNS上で「ガス給湯器が故障したので修理を依頼したら、

交換する給湯器が 早くても11月にならないと手に入らない」

という話題が出ました。

今のところ、ガス給湯器以外にも浴室暖房乾燥機や温水便座のほか、

電気の制御盤やインターホンなども、納期が通常より伸びる傾向に有ります。

多くは、製品内部で使用する部品の供給に滞りが生じている為に、

結果として納期遅延へ繋がっている様ですが、

現場監理では納期遅延を見越して、施工者から提出される機器承諾願の

早期提出を促したり、それの承諾を早めに行うように心がけています。

水落 琢也

先日、都庁の接種会場にてワクチン接種を行いました。

都庁へは打合せ等で訪れることも多いのですが、

いつもと違った雰囲気で少し緊張感がありました。

社内でも接種を終えた人が多いようです。

状況が日々変化していますが、動向を注視しながら

収束していく事を願っています。

黒澤 誠