日々の寒暖差が大きいですが季節は

確実に夏へと向かっていっていると感じます。

今年は行動制限のないゴールデンウィークということで、

街は旅行や娯楽などで出かける人が

ここ数年の中では多く見受けられる印象です。

そういった世の中の流れの中、

建物の設計を行っていく上で、

少しでも快適で安全な施設となるよう、

心がけていきたいと改めて思いました。

石渡 憲司

日々の寒暖差が大きいですが季節は

確実に夏へと向かっていっていると感じます。

今年は行動制限のないゴールデンウィークということで、

街は旅行や娯楽などで出かける人が

ここ数年の中では多く見受けられる印象です。

そういった世の中の流れの中、

建物の設計を行っていく上で、

少しでも快適で安全な施設となるよう、

心がけていきたいと改めて思いました。

石渡 憲司

根智和

(『こんにちわ』の意味と根性・知恵・力を合わせるの意味を持つ

少年野球チ-ムのスロ-ガンです)

昨年設計が完了した案件が、いよいよ工事に着手しました。

先ずは、杭工事から開始します。

杭先端が、設計通りの深さまで届いているか、想定している

地層に到達しているかの確認をしています。

これから、夏過ぎまで躯体工事が行われます。

我々は、設計図面とおりに現場が施工されているかの確認

を随所に行い、検査し、安全な建物が建設されるように

指示、指導していくのが、役割となります。

瀧井 仁

建築物の電力引込では、電力負荷により低圧受電(100V、200V)や

高圧受電(6,600V)などに分かれていて、

大型の施設では特高受電の場合も有ります。

高圧受電の場合、現在はキュービクル(閉鎖型の受変電設備)を用いて

100Vや200Vへ変換して、各部屋に供給するのが一般的です。

閉鎖型の受変電設備が有るなら開放型の受変電設備も有るのか、と

聞かれそうですが、古い施設の中には今でも開放型と呼ばれる

受変電設備が残っている事が有ります。

水落 琢也

地盤を掘削する際、周囲の土圧を受け止め、土砂が崩れるのを

防ぐ目的で山留壁等を施工します。

基礎や地下部分は工事が進むと外部からは見えなくなってしまう

部分ですが、工事監理を行っている現場で掘削が進んでいる様子を

見ていると、建築は地盤の上に支えられ土に接して建っているんだ

という事を改めて認識させられます。

黒澤誠

気が付けば冬も終わって暖かい日が続くようになりました。

最近は設計のための現地調査や工事の始まった現場の定例会議で

外出する機会が多くなっていますが、

昼間に外を歩いているとぽかぽかした日差しが気持ちいいです。

満開になった桜を目にすることも増え春を感じています。

今年度も今日で終わりですが、また来年度からも頑張ろうと思います。

池田 奈緒

先日、クラッシック音楽番組を視聴した際、

著名な指揮者の究極の趣味である香水の調合についてインタビューがありました。

調合の法則をもとに世界中から集めた香料をバランスよく配合し作るとのこと。

この趣味は、本業の指揮においても曲の調和を求め

音楽を作り上げていくことと通じるように思えました。

この話を聞いて、建物を作っていくことにおいても同じではないかと思いました。

建物を建てるまでに敷地の諸条件、地盤の確認、

クライアントが求めている建物にこたえられるように調整を行い、

法的事項や予算面での制約など建物を建てるためのあらゆる事項を

クリアしながら一つ一つ合意を取って作り上げていく。

建物本体についても構造上のバランスや意匠的なしつらえや周囲との調和など、

全てにおいてバランス(=調和)をとって成り立つよう業務を進めることが求められます。

OFFタイムでの出来事より、業務にも生活にも何かプラスになるヒントを

見つけられるよういつもアンテナを広げていきたいと思います。

「調和(バランス)」というキーワードより、この一年で心が動いた建物です。

(地下鉄の出入口)

外観的に少し緊張感を感じますが、

日常の景色の中で周囲となじんでいるところが良いなぁ、と思っています。

河野弥生

設計・監理を担当してきた

札幌の共同住宅が竣工しました。

東京で生活し、設計も概ね東京近郊の物件が多い中で

札幌という地域で建物の設計することは

すべてが勉強でした。

それは、監理業務になってからも同じで

現地の施工者からも寒冷地の建物の仕様を

色々と教えてもらいながら

工事を進めてきました。

最後は大雪で何度か工事が中断することもありましたが

先日、無事引き渡しまで完了し、

今はとてもほっとしています。

札幌はとても良いところなのですが

いつもとんぼ帰りだったので、

いつかはプライベートでゆっくりと訪れたいものです。

佐々木 剛

「天使」とも呼ばれ

キリスト教やユダヤ教などの教典には

「神の使い」として登場します。

背中に翼がついていたりして

可愛らしい姿を思い浮かべます。

赤ちゃんを見てこう表現したり。

一方、辞書には

「起業家を支援する個人投資家」との記載が。

同意義かもしれませんがイメージは大きく異なります。

言葉にはいくつかの意味を持っていたり

後から追加されたり多岐に渡ることがありますが

発信者と受け手側が同じイメージを描くことが大事です。

安藤暢彦

桜で有名な目黒川のほとりに、桜を内装モチーフにしたコーヒーショップが

あります。

吹き抜けを貫くコーヒー豆の貯蔵庫、コーヒー豆が縦横無尽に行きかうパイプ。

目の前のコーヒーを味わうだけでなく、視覚からも聴覚からもコーヒーを満喫

できます。

コーヒー工場に迷い込み、その職人技の奥深さに魅了される不思議な空間です。

中野康子

3月になり、春一番の季節になりましたが、

2月に設計中のお知らせ看板を設置しました。

なぜか雪の日です。

雪降って手かじかむ?

より良い設計ができるよう日々励みます。

高橋保夫

根智和

(『こんにちわ』の意味と根性・知恵・力を合わせるの意味を持つ

少年野球チ-ムのスロ-ガンです)

2月ではありますが、本年もよろしくお願いします。

土手からの初日の出に願いを託し、河川からはけあらしが

今年も健康で平和を願います。

瀧井 仁

世間では寒波が騒がれていますが、普段何気なく使っている

水回りが夜のうちに凍って、朝に使えなくなると洗顔や歯磨き、

朝食の準備にやはり困ってしまいますし、何よりも給水管が

凍結の果てに破裂しては、復旧に頭を抱える事になります。

そう思うと、東北や北陸、北海道などいわゆる寒冷地と呼ばれる場所で

どのような対策をしているのか、気になる方もいらっしゃると思います。

対策の例としては、

・保温材(配管の断熱材)の仕様を温暖地よりも強化する

・配管を地中埋設する時、凍結深度よりも深い場所へ敷設する

・凍結防止ヒーターで温める

・水抜弁を活用する

・便器を寒冷地仕様とする

といった方法が有ります。

基本的には設計の段階で検討する事ですが、保温材については

家庭での応急処置として、使い古しのタオルを配管へ巻き付けたり、

メーターボックスの中へ、発泡スチロールを詰めておく、などを

水道局が紹介している事が有ります。

詳細が気になる方は、お住いの地域を管轄している水道局のウェブサイトを

チェックしてみると良いかも知れません。

ちなみに、メーターボックスとは例えば地中へ埋めて、水道使用量を

測定するメーターを収容する箱の事で、こんな雰囲気で地面から

顔を出しているアレです。共同住宅の場合は、この写真とは異なる事が

多々あります。

水落 琢也

先日、建築士定期講習の受講に行きました。建築士事務所に所属する

建築士は3年ごとに受講が義務付けられている講習です。

会場は赤坂にある三会堂ビルという場所でした。昭和に建てられたビルで

エントランスやEVホール、階段、窓等いたるところに曲線が使われており

建物自体の重厚感とも合わさり趣ある雰囲気の建築でした。

近々、建替えの為に取り壊されるようで少し残念ですが思いがけず魅力的な

建築を見る事できました。

黒澤誠

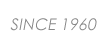

例年大晦日の夜は、氏神様である八幡様に地元有志が集まり

参拝客の誘導や甘酒・御神酒の振る舞い、 境内警備や場外警備

などをしていましたが、 コロナ禍でお手伝いにも人数制限を

していたため、3年ぶりの参加となりました。

予定していた甘酒の振る舞いが中止になり、参拝の方へ間隔を

あけて並んでいただくよう誘導するだけでしたが、

想定よりも多くの方々がお参りにいらっしゃいました。

風もなく穏やかな中で新年を迎えられ、清々しい気持ちになりました。

気持ちを新たに頑張っていきたいと思います。

天野 惠

工事監理を担当している共同住宅の定例会議のため、

伊豆大島の方に行ってきました。

船便での資材の運搬であったり、変わりやすい気候であったり、

本土とは違う環境に四苦八苦していると現場の方が苦笑いしていました。

離島特有の問題でなかなか工事が思うように進まないところもありますが、

頑張って工事を進めてもらっています。

無事に完成できるように監理の方も頑張っていこうと思います。

池田 奈緒

謹んで新年のお慶びを申し上げます。

旧年中は一方ならぬご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます

建築物は、長寿命化と共に社会性を持つ必要があります。

マルタ設計では、以前より建築物を社会的共通資本と捉え、人々の豊かな

暮らしや 活発な産業活動を求めていく「再建築(Re-Architecture)」を

志向する 建築設計コンサルティング・ファームとして、1960年の創業以来の

理念を 遵守しつつお客様から寄せられる建築ニーズに堅実に応えています。

また本年第2四半期に資本参画を得て、更なる発展と飛躍をしたいと考えています。

本年も宜しくお願い申し上げます。

丸田 潤

織田信長・・・と云えば、先月「ぎふ信長まつり」での

騎馬武者行列が大ニュースとなっていました。

(もう過去のこととして、忘れられているかもしれませんが・・・)

丁度同じ時期、旅の空き時間を利用し安土城を散策しました。

信長に興味がある、というわけではありませんでしたが、

山城から眼下の街並みを見てみたいと いう目的で

石積の階段を登って安土天主台跡まで足を運びました。

1579年に地上6階地下1階の、

当時の大建築として完成したのですが、僅か3年で焼失。

しかし1940年まで堆積土に覆われていたので

往時のままの姿が残ったそうです。

息を切らせて登り詰め、

木々の間から稲刈りの終わった田んぼなど

秋の風景を眺めることが出来ました。

河野 弥生

東京の紅葉はほぼ終わり、すかっり冬になりつつありますが

我が家のベランダのモミジとドウダンツツジは

ようやく秋を迎え色づき始めました。

ベランダは室内の暖房の熱が漏れる影響なのか他よりも暖かいようです。

自然は本当に微妙なバランスで成り立っているのだなと実感します。

モミジの1本は別のプランタ-に生え始めたものを育てました。

もう1本は現場で撤去されそうになっていた苗木をもらい受けたものです。

頑張って面倒をみているので、ともに元気に育っています。

毎年、自然の紅葉も楽しみにしていますが

我が家のベランダの紅葉もとても楽しみにしています。

佐々木 剛

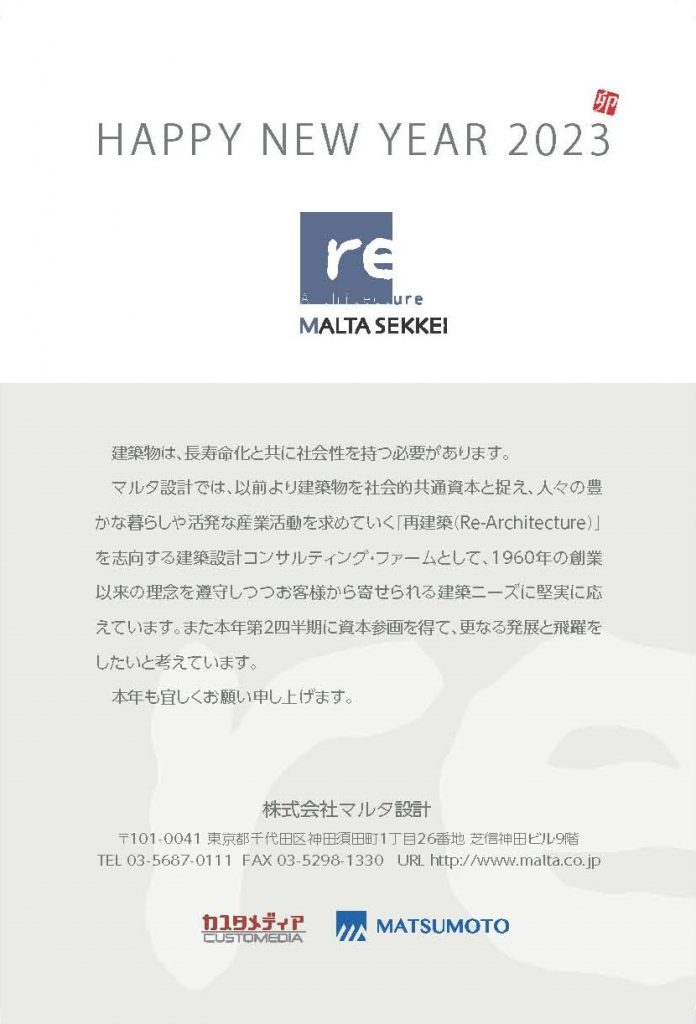

師走ですね。

先日、恵比寿にバカラ社のシャンデリアを見に行きました。

伝統のクリスタルガラスと光の織り成す美しさはまさに芸術作品。

毎年楽しみにしている冬の風物詩です。

中野康子

サッカーのワールドカップカタール2022が開幕しました。

なんと、日本代表がドイツに2-1で勝利しました。

予選通過の可能性が大きくなりました。

ベスト8以上を目指して頑張って下さい。

今年のJリーグはマリノスの優勝で終わってしまいました。

結局、埼玉スタジアムに行けたのは1回だけでした。

それが、阿部勇樹の引退試合です。

懐かしいメンバーが出場し、楽しい時間を過ごせました。

高橋保夫

先日、紅葉を見に出かけましたが、

まだ木々は色づいていませんでした。

紅葉の見ごろは関東南部で今月末くらいまでとのこと。

近年、夏と冬が長くなり、

春や秋は短くなったような気がしていましたが、

木々が色づく紅葉からもそれを実感した昨今です。

石渡 憲司

これは4か月ほど前、某学校の体育館へ空調機を導入する設計で

現地調査を行った時に撮影した、ハンドホール内部の写真です。

ハンドホールとは、電気設備のケーブルを地中埋設で敷設する際に

ケーブルの通線や接続を行う目的で設けるもので、本体は地中へ埋めて、

本体上部の枠や鋳鉄製の蓋だけが地上へ顔を出しています。

鋳鉄製の蓋は遠くから見ると、排水を流す目的で設けられている

マンホールと区別が付きにくいですが、近くで見ると製造メーカーや

鋳込まれている表記で、見分けられたりします。

現地調査ではケーブルを通せる配管が無いか期待していましたが、

残念ながら空いている配管が無かったので、配管ごと新設する事になりました。

水落 琢也

現在、工事監理を行っている現場で杭工事の立会いを行いました。

既成杭を何本か繋ぎ合わせながら地中50m以上深さまで建て込んでいきます。

杭工事では、予期しない地中埋設物等で工事が遅れてしまうことがありますが

このまま順調に施工が進んでいく事を願います。

黒澤誠

いつの間にか肌寒さを感じる季節になっていました。

今年の夏はなにをしたっけと写真を見返していると出てきた花火の写真。

出掛けた先でたまたま花火のイベントをやっており

花火なんて何年振りだろうねと友人と参加してみました。

子供のころは実家の庭や近くの河川敷で気軽にやっていましたが、

最近は規制も厳しくなかなか花火ができる場所がないのが残念です。

池田 奈緒

今日は日本に“鉄道”が開通してから、150年の節目の日。

毎日利用している我が身としては、“鉄道”に対して感謝の一言に尽きます。

学生時代に「鉄道の日」のことを知り、鉄道の日に割引切符で一人旅を

したことがあったのも、懐かしい想い出です。

ところで、ここに示した写真、

地下で進められている鉄道の工事現場を見学した際に撮ったものです。

鉄道を通すために繰り広げられるこうした地下での工事や、

地上での橋脚工事など、多くの方々の尽力の上で今日という一日が訪れたことを

写真を通して強く感じたのでした。

河野 弥生