つい先日まで少し暑いくらいでしたが、

気が付くと日も短くなり急に寒くなってきました。

夏から冬に、一気に季節が進んでいったような、

そんなふうに感じます。

石渡 憲司

つい先日まで少し暑いくらいでしたが、

気が付くと日も短くなり急に寒くなってきました。

夏から冬に、一気に季節が進んでいったような、

そんなふうに感じます。

石渡 憲司

静寂なる漆黒の森に

浮かび上がった舞殿

笙、篳篥、神楽笛の雅楽の響き

時折響く太鼓の轟と

松明のパチパチという音。

伝統的な神事には

時間を超えて受け継がれてきた

日本の精神や文化が感じられます。

現代の喧騒から解き放たれ

その場に身を置いた一瞬

厳かな空気の中で

日本文化の奥深さや形式の美しさを

改めて感じる機会でした。

安藤 暢彦

根智和

(『こんにちわ』の意味と根性・知恵・力を合わせるの

意味を持つ少年野球のスロ-ガンです。)

先日出張先の施設(他人の設計)で見つけた手摺です。

本来はコンクリ-トの中で建物を支えている鉄筋が

違った役割で表現されたものです。

構造設計に従事している者として、

自分のテリトリ-だけではなく

色々なアイデアを発想して、

より安全で楽しむ建物を設計していきたいと思います。

瀧井 仁

電池には、色々な種類があります。

電池は(一社)電池工業会の「電池の種類」というページを読むと、

内部の化学反応によって電気を起こす「化学電池」と、光や熱などの

エネルギーを電気エネルギーへ変換する「物理電池」に大別される事が

分かります。

化学電池はさらに、アルカリ乾電池のような使い切りタイプの一次電池と、

リチウムイオンバッテリーの様に充電すれば繰り返し使える二次電池に

分類され、それぞれの中で様々な種類が存在しています。

建築の世界でも色々な場面で電池のお世話になっていて、

例えば、自動水栓やリモコンでは乾電池、非常照明や誘導灯では

ニッケル・カドミウム蓄電池、直流電源装置や自家発では

制御弁式据置鉛蓄電池、交流無停電電源装置ではリチウムイオン電池など、

お世話になっている電池の種類も豊富です。

シャッターの様に、無関係に見えるものにも組み込まれている場合が有ります。

電池は時間の経過と共に劣化していき、いつか寿命を迎えます。

定期的な交換など、メンテナンスはお忘れなく。

水落 琢也

少し前になりますが、お付き合いのあるメーカー様より招待券を頂き

展覧会「フランク・ロイド・ライト 世界を結ぶ建築」に足を運びました。

アメリカの建築家フランク・ロイド・ライトの展覧会でドローイングや

模型のほか、帝国ホテル二代目本館で用いられていた椅子やテーブルの

展示等もありました。

また浮世絵コレクターでもあったフランク・ロイド・ライトと日本文化の

関係性も紹介され、浮世絵等からの着想を得たとされる図面の展示もあり

大変興味深い内容でした。

展示数も多く、見終わるのに時間がかかりましたが大変勉強になりました。

黒澤 誠

夏の残暑が続く休日にトーハク(東京国立博物館)で開催された

内藤礼さん(瀬戸内海にある、豊島美術館の『母型』の作家さん)の

アート展が開催される!とのことで、行きました。

トーハクは、紀元前から近代にいたる

日本やアジアの文化財や美術品の宝庫ですが、

数年前より現代アート展の開催も行っているそうです。

(上野の国立西洋美術館も同様に

今までやったことがなかった現代アートの企画展を開催。

美術館や博物館もコロナ禍以降、新たな試みがなされています。)

博物館内の本館の特別室やラウンジ、

平成館の展示室を使ったインスタレーションで

博物館内の展示室を通って移動し鑑賞するスタイルで、

古の文化財・美術品を観つつ、

内藤礼さんの時空を超えた空間アートを鑑賞するという、

とても面白い企画展でした。

本館ラウンジに展示していた作品は

1938年竣工の渡辺仁設計の本館ラウンジの

モザイクタイルの床・壁の内装と合わせて鑑賞でき、

戦前の建築物のぜいたくな空間を体感する事も出来ました。

河野弥生

運動不足解消の兼ねて、自宅から自転車で1時間程の所にある

「大栗川・かるがも館」を訪れました。

この施設は自分が設計・監理させて頂いた建物の中で

一般の人でも施設内に気軽に入ることができる数少ない建物です。

本施設は地域コミュニティー施設で

1階は雑誌・喫茶ラウンジ、学習図書コーナー、子育て支援室

2階は地域活動用の貸出諸室という構成の地上2階建です。

計画段階では1階を「街のリビングルーム」というコンセプトを立て

自宅と同じように思い思いに過ごすことができる場所を地域に提供し、

地域の人が自然に集まり、地域交流の基盤となる空間を目指しました。

建物が完成してしまうと一般利用施設でない限りは

仕事で関わった建物が実施にどのように利用されているか

じっくりと観察する機会はなかなかありません。

そこで何時でも様子を見に行くことできる本施設へ

実際にコンセプトどおりに利用されているか

運動不足解消も兼ねて、自転車で行ってみたという訳です。

結論から言うと手前みそになりますが

「街のリビングルーム」というコンセプト通りの

利用され方になっていたのかなと思います。

この日は休日だったこともあり、利用者もかなり多く

年齢層も子供からお年寄りまで様々の年代の方が利用されていました。

そして、 勉強・仕事・読書・おしゃべりと…

皆さん 自由に思い思いの時間を過ごされていました。

もちろん施設運営されている方々の努力もあると思いますが

地域交流に一役を担う施設を設計できたのかな…と感じることができました。

佐々木 剛

まだまだ残暑?夏?が続きますね。

涼しい美術館や博物館をめぐってみてはいかがですか。

東京・ミュージアムぐるっとパス2024というチケットが販売されています。

購入後最初に利用した日から2か月間有効で2500円。

無料で入れるところや割引になるところがいっぱいあります。

2~3か所行けば元が取れるくらいお得です。

この前、ぐるっとパスを利用し長谷川町子美術館へ行ってきました。

そんなに大きな美術館ではないのですが、

色々楽しめるコーナーがあり充実した時間でした。

そうそう、スタッフがみんなサザエさんヘアのカチューシャしてるんです!

下の写真は入口前で撮ってみました。

50過ぎて体幹が悪く、後ろに重心が行っているのはあしからず。

お得なチケットで夏は涼しく、冬は暖かく見聞を広げてみては。

小西 信幸

9月も中旬になりましたが、記録的な暑さが続いています。

全国的に猛暑日が続いていて、40日以上連続猛暑日の地域も

あるそうです。現場では、熱中症に細心の注意を払いながら

工事を進めています。

そんな中、小さな秋を見つけました。

中野康子

大型台風が連続で来たかと思ったら

今週は一転して快晴の日々。

厳しい残暑となっております。

現場での監理業務が多い昨今、

自身が熱中症等に気を付けることと同時に

現場にも気を付けるよう指示しておりますが、

改めて熱中症に注意を払らなければならないと実感しました。

石渡 憲司

根智和

(『こんにちわ』の意味と根性・知恵・力を合わせるの意味を持つ

少年野球チ-ムのスロ-ガンです)

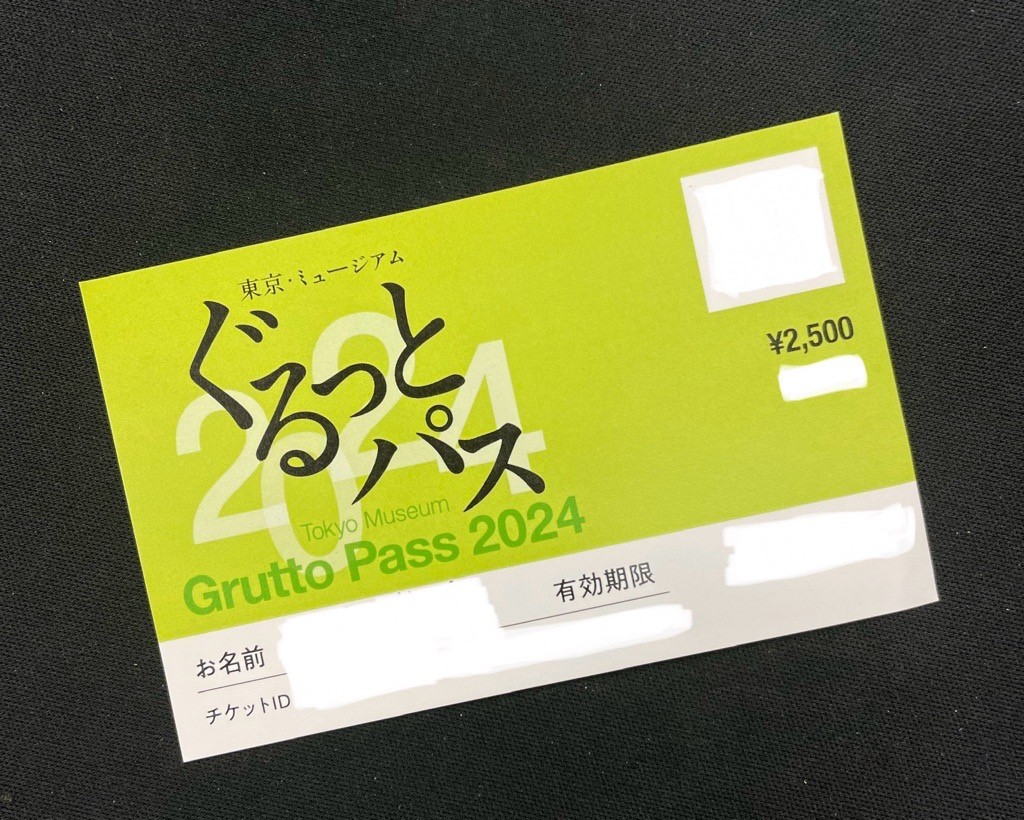

ここ数年、長い休暇が取れた時期に

我が息子が海外旅行に勤しんでいます。

正月は、バングラディシュからネパ-ルへ

この夏休みには、ウズベキスタンへ出かけたみたいです。

行先のチョイスは理解不能ですが

身軽な時に、見分を広めれたらと思います。

(母親は行き先があれなもんでハラハラしています。)

瀧井 仁

既に設計が終わって着工している某施設の建替え工事で、

設計時、現地調査を行いました。

調査では、建物内に火災発生を知らせる自動火災報知設備について

現況がどの様になっているのか調べたですが、

建替えを行わない既存棟へ設置されていた副受信機内部の銘板を見て…

ビックリ仰天

銘板に書かれていた製造メーカーの社名が、現在の社名からすると

40年以上前に消滅した三代前の社名で記載されているでは有りませんか。

既存棟の改修も必要だった為、現在の製造メーカーへ

設計協力を依頼して打ち合わせをしたですが

メーカーの営業担当者も驚愕していました。

水落 琢也

先日、弊社で設計・監理を行った消防署が竣工を迎えました。

トラブルも多く、竣工まで長い時間を要しましたが

その分、勉強になったことも多くありました。

設計・監理を通しうまくいった部分、至らなかった部分も含め、

今後の業務に生かしていければと思います。

この建物がこれからどのように使われ、街とどのような関わりを

持っていくのか期待しつつ、地域の防災拠点として

末永く利用される施設となることを願っています。

-1024x599.jpg)

黒澤 誠

昨今昭和レトロブームのようですが、

昭和の匂いを残しつつ

建物をリニューアルした店舗があちこちにできて

活気づいているニュースをよく耳にするようになりました。

先月、家の近所にある昭和なまち、

横浜の六角橋商店街を久しぶりに訪れました。

10~20年前ぐらいは空き店舗も多かったのですが、

地元の方々が商店街を守り、

街に興味をもった人たちが

商店街の古い建物を活用して開店を進めていることで、

以前より活気づいている感じを受けました。

そうした中で、以前質屋だった建物が

カフェ&雑貨屋にリニューアルされており、

食事をしながら建物内を散策しました。

質屋時代の床タイルやガラスなど古いものを残した内装に

懐かしさや心地よさを感じたひと時を楽しみました。

河野 弥生

梅雨明けの宣言あり

本格的な夏が始まりました。

梅雨明けと同時に連日の猛暑と蝉声

今年も長~い夏となるのでしょうか?

夏の風景によく似合う花は

やっぱり向日葵ではないでしょうか

昨年のことではあるのですが

「清瀬ひまわりフェスティバル」に行きました。

あまりの暑さに向日葵も少し元気がない感じでしたが

見渡す限りの向日葵畑は

どこかで観た映画のワンシーンのような美しさでした。

佐々木 剛

あまりの暑さに趣味の街歩きができず・・・

さすがにこの暑さだと溶けてしまいそうです。

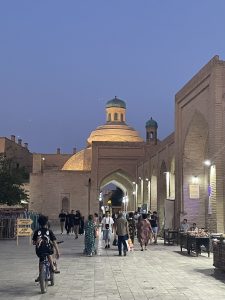

私の街歩きには2パターンあります。

一つは電車の線路沿いを地図を見ず延々歩く。

ある駅まで電車で行って歩いて帰るときと、

ある駅を目指して歩いていき疲れたら電車で帰るという町散策が一つ。

これ、いつも降りない駅(街)が見れて新しい発見があったりします。

もう一つは行った先々で時間がある時に

「建築探訪マップ」というアプリを見ながら建築物行脚をするというもの。

写真はそのアプリの画面です。

全国の建物が無数に登録されており、アイコンをタップすると二枚目の写真のような情報が確認できます。

自分が訪れたものはチェックしたり★評価をつけたりできます。

建築好き!散歩好き!のひとはぜひ試してみてください。

早く、溶けずに歩ける季節がこないかな・・・

小西

数字の一人歩き。気を付けたいことの一つです。

数といえば、以前小学校で読み聞かせをして2年生クラスが大喜びした絵本、

インドの昔話「1つぶのおこめ」を思い出しました。

1つぶ、2つぶ、4つぶ、8つぶ、、、30日目の王様からのご褒美は何つぶ?

先日山開きの富士山。新聞紙を25回折ると富士山の高さに近づける!?

階乗の威力、数の感覚は不思議です。

中野康子

6/22 本日、夏至を迎えました。

昨今は陽が長く、現場での業務が長時間行うことができるため、

天候に恵まれれば多くの作業・チェック等を行うことができます。

一方、これから梅雨の時期に突入するため、

雨天・荒天による作業中止が発生するリスクもあり、

不明確な要素もあります。

その中で円滑に現場が進んでいくよう、

現場との連絡調整はもちろんのこと、

社内業務の段取りなども工夫していきたいと思う昨今です。

石渡 憲司

去る5月25日と26日に「東京建築祭」と称した日本橋・京橋、丸の内

・大手町・有楽町、銀座・築地エリアで、現在も利用され続けている

近代建築の大規模な公開イベントが開催されました。

情報入手が遅かったため、特別公開のツアーには参加できませんで

したが、ほぼ一日2万歩近く歩き回り足はパンパンでしたが、タイム

スリップしたような楽しい一日を過ごせました。

外国人観光客の姿をよく見かけるこの地域で、ビジネスやショッピ

ングで何げなく通り過ごしてしまっているこの街で、当日は、老若男

女大勢の方がこの地域を歩き回って、普段見られない感じられない

「歴史」や「時間」又は「技術」を感じて楽しんでいるように見えま

した。時間とともに変わってきたもの、不変であったもの、古今が融

合している姿など、様々な場面や空間、ディテールを見たり、語り合

ったり、写真に収めたりする人の姿を見て、何故か嬉しかったりホッ

としたりしました。

素晴らしい企画を提供していただいた主催者に感謝です。

安藤

根智和

(『こんにちわ』の意味と根性・知恵・力を合わせるの意味を持つ

少年野球チ-ムのスロ-ガンです)

いよいよ梅雨入りまで秒読みになりましたが

久しぶりに野球観戦にいきました。

かなり遠くからでしたが、球場全体を見回せて

別の意味で楽しめました。

瀧井 仁

前回のブログでは綿布巻きを紹介しましたが、

今回はそれよりも古い工法を紹介します。

この写真は某中学校既存校舎の天井内のもので、SGP管(鋼管)に対して、

茶色の物体が巻き付けられています。

この茶色い物体の正体はジュート(麻の布)で、かつては鋼管の保温や

防露、防食で用いられていました。鋼管が水に触れない様にする場合は

防水用にアスファルトを浸透させたジュートを用いているので、見た目が

もっと黒いと思われます。(私自身は茶色のものしか見た事が有りません)

都市ガスでも、昭和50年頃までジュートで防食した鋼管を

新設していた様ですが、現在では経年劣化によるガス漏れのトラブルが

発生していますので、見かけたら用心しましょう。

水落 琢也

工事監理を行っている現場の外構工事に先立ち、

植える樹木を選定しに茨城県まで行きました。

緑化条例の基準を満たすように高さ等を確認すると共に

目立つ部分に植える樹木は樹形にも配慮し選定します。

植栽によって建物の印象も大きく変わるので

イメージ通りに完成すること願っています。

黒澤 誠

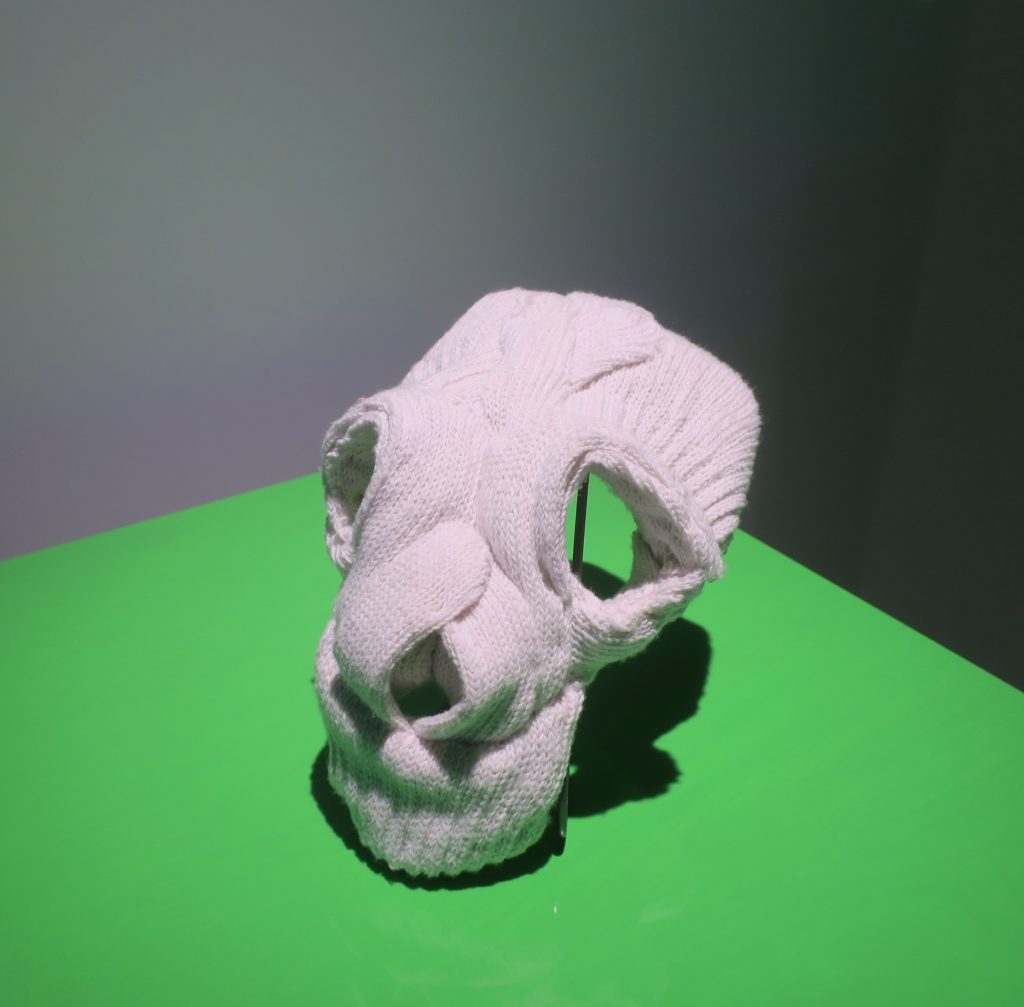

休日に久しぶりに銀座を散策した時に立ち寄った、アートギャラリー。

中に入ってみると工事用の建築資材(=仮設資材)を使った作品が展示されていました。

緑色のメッシュ状の養生シートで動線や展示スペースの区画をしていて、

ブルーシート、軍手、脚立や工事用照明器具を使って、

あっ!と驚く作品が創られていました。

“仮設資材”という素材によって

空間に統一感が醸しだされていたことに新鮮さを感じ、色々な気づきや、ワクワク感など、

こどものような気持ちでイロイロと感じ取ることが出来ました!

河野弥生

何かとトラブルが多く、

長い時を要した現場の足場が外れました。

何度もサンプルを確認し、検討していたとしても

足場が外れ、外観が現れる瞬間は、とてもドキドキするものです。

本件は比較的下町の方に位置することもあり、和の趣を持たせつつ、

消防署のイメージとして赤系の色を外壁に取り入れました。

赤系の色は、茶色や灰色と組合わせることで

全体としては華美になりすぎないように配慮しています。

自分としては、ある程度狙い通りになったかなと思っています。

竣工まであともう少し、なんとか完走できるように

頑張るつもりです。

佐々木 剛

竹芝にある「ダイアログ・ダイバーシティミュージアム 対話の森」で

「ダイアログ・イン・ザダーク」をご紹介します。

完全に光の無い100%の暗闇の中で白杖だけをもって、

視覚障がい者のスタッフの方々と様々な経験をすることができます。

どんなことをするかは、経験時の衝撃が半減するためここでは内緒です。

私は実際経験して、まず想像以上の100%の暗闇に驚きました。

本当に100%です!経験したことにより、

思いやりや我々が普段設計時に配慮していることが

いかに大切なことかしみじみとわかりました。

この経験はぜひ家族にも体験させたいと思っております。

みなさんも、ぜひ体験してみてください。

「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」で

検索していただくとすぐ見つけられます。

100%の暗闇なので、中の写真は無いんです(笑)

小西 信幸