今年は4・5月から雨が多く

5月の最終週まで10週連続で

週末が天候不順だったそうです。

11週目の先週末、梅雨直前で久々に晴れると聞いて

よろこび勇んでドライブに出かけました。

行先は・・・安曇野

この時期の安曇野は水を張られた水田に雪が残る北アルプスが写し出され

稲作が農業の主体の日本だからこそ味わえる美しい風景で

この日は存分に景色を堪能しました。

佐々木 剛

今年は4・5月から雨が多く

5月の最終週まで10週連続で

週末が天候不順だったそうです。

11週目の先週末、梅雨直前で久々に晴れると聞いて

よろこび勇んでドライブに出かけました。

行先は・・・安曇野

この時期の安曇野は水を張られた水田に雪が残る北アルプスが写し出され

稲作が農業の主体の日本だからこそ味わえる美しい風景で

この日は存分に景色を堪能しました。

佐々木 剛

たまたま、大阪で安藤忠雄展が開催されている事を知り、

反射的にその週末に大阪へ。

大阪の梅田に着くと、北側エリアがとんでもない再開発で

大きく様変わりしていることに驚きました。

展示会では、本人が来館しており、さらに驚きました。

そればかりか、俳優の役所広司を連れ、展示している各作品の

説明を自らの経験談と共に語っておられました。

その後も展示品の周囲の余白にドローイングを行っているのを、

間近で見る事もでき、また多くの作品を様々な方法で鑑賞できました。

とても驚きと充実した素晴らしい展示会でした。

篠原 裕希

新年度も2か月たってしまいますが、昨年度竣工した建物を紹介します。

一件目はコンテナふ頭施設用建築物です。

青色が生えるように「白地に青」をテーマに計画しました。

ユーモアのある建物になってしまいました。

二件目は中学校の体育館です。

「明るい体育館」「快適な体育館」「災害拠点施設となる体育館」をテーマに計画しました。

明るい体育館:2階ギャラリーだけでなく、1階にも開口部を設け採光が充分とれる体育館としました。

仕上げを自然に近い素材とし、色彩を明るい色調としました。

快適な体育館:床輻射式空調設備を採用し、快適な体育館としました 。高弾性衝撃吸収シート床材を採用し、スポーツの床に適し、スポーツ時の衝撃 も吸収する、人に優しい体育館としました。

災害拠点施設:防災倉庫の設置、太陽光発電による充電池の設置等災害拠点施設となるような 施設としました。

高橋保夫

先日、富士山の麓にある富士山世界遺産センターを訪れました。

フジヒノキの木格子による逆円錐形の富士山が美しい建物です。

紙管を用いた建築を考案された坂茂氏の建築設計チームの作品で、

1階にあるカフェの椅子も紙管で組み立てられたものでした。

静岡県側から見る富士山は、頂上の雪が少なく山肌が見えており、

鳥居の赤とのコントラストが美しく感じられました。

中野康子

春を象徴する花のうちの一つ、藤の花が綺麗な季節になりました。

年々、春と秋が短くなってきているように感じます。

ここ数日は春らしい陽気が続いており、

ゴールデンウィーク中くらいはこの気候が続きそうなので、

連休中は、残り限られている春を満喫しようと思います。

石渡 憲司

根智和

(『こんにちわ』の意味と根性・知恵・力を合わせるの意味を持つ

少年野球チ-ムのスロ-ガンです)

今年もこの季節になりました。

自分としては、花より葉桜のほうが気分は上がります。

5月生まれだからでしょうか。

瀧井 仁

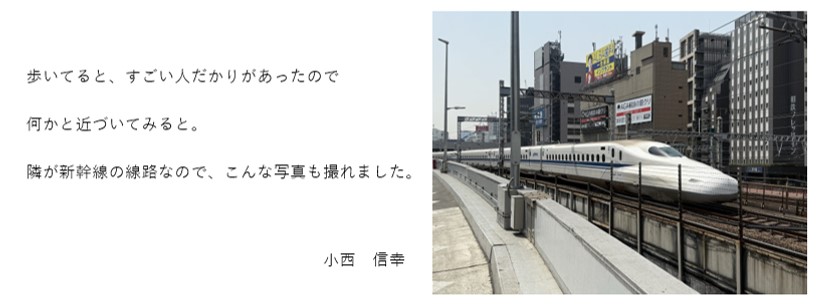

現在、昭和50年代に竣工した某庁舎の内部改修の監理を

行っていますが、現場定例後に現場を巡回していた時のこと。

放送設備で、既存の配線と新設の配線を竣工当時から存在する

端子盤で接続する計画なのですが、監督員や施工者と共に

確認していたところ、端子盤内部に取り付けられている

古い端子台が、今では少し珍しいハンダ付け仕様でした。

現在は、差込式やねじ止め式の端子台が主流ですが、

昭和の頃はハンダ付け仕様も広く用いられていました。

この端子台、いつ見ても施工が面倒そうと思ってしまいます。

水落 琢也

先日、森美術館に行って来ました。

六本木ヒルズ森タワーの53階にあり、

幅広いジャンルの展覧会を開催しています。

今回は、「ビデオゲーム、AIと現代アート」を

テーマにした展示で、世界中のアーティストが出展していました。

それぞれの作品がさまざまな視点から

現代社会の一面を切り取ったもので、

各アーティストの紹介文を読むと、

より興味深く作品を鑑賞することができました。

同じ53階にはミュージアムカフェがあり、

海を望むことのできる眺望です。

今回は日中に訪れましたが、

今度はぜひ夜景を見てみたいと思いました。

中野康子

近頃では採用している駅も多くなったペデストリアンデッキ。

僕自身は恥ずかしながら今まで触れる機会は少なく

社会人になってからこの言葉の存在を知りました。

僕も近頃では利用する機会が多々あります。

そんな中、最近利用した駅の中で

土日はフリーマーケットや出店で賑わい、

平日は社会人や学生のくつろぎの場として利用されている場所がありました。

ただの動線だと思われがちなペデストリアンデッキですが

椅子を配置したり、利用の仕方を変えたり

少し視点を変えてみると多種多様な使い方ができる...

可能性って無限大だなと感じました。

中島 紳

駅の構内を歩いている時、ふと天井の照明が目に留まりました。

照明の配置が不自然なのです。規則性もあるのかないのか、

雑然と配置されており異彩を放っていました。

何か意図があるのだろうかと思い調べてみると、

どうやらパブリックアートのようです。

とても不思議な空間が広がっていて、思わず足を止めて

写真をとってしまいました。

黒澤誠

美容院での他愛ない会話でいつもきまって聞かれるのは、

「コンサートや美術館、行きましたかぁ⤴」

…頻繁に行くことはないけど、行ったときはいつも話をしていたなぁ、と。

最近はTVやラジオで聴いたり見たりしているだけで

“Real”な体験から随分遠のいている。

髪を整えてもらっている時に、、、実感。

そういえば去年の今頃、

今日のように桜の開花前の暖かい晴天の休日。

あるピアニストのコンサートを聴きに行ったことを

MY手帳を見て思い出しました。

場所は前川国男氏設計の“木のホール“

神奈川県立音楽堂。

ホール内は、半世紀以上前の建物なので、

観客席の椅子の大きさが

今建てられているホールと比べると

一回りも小さいなぁと感じながら、

ピアノ演奏を堪能しました。

演奏者の横山幸雄氏も幼少よりホールに通い

客席で演奏を聴いたり、ステージで演奏をした思い出を語って下さり、

建物の歴史と横山氏の奏でる音色の奥深さを強く感じたコンサートでした。

河野 弥生

担当している建物の鉄骨建方が始まりました。

様々なトラブルに直面し、予定より大分遅れた建方になりました。

設計者としては何もなかった敷地に

始めて建物の形が浮かび上がる興奮する瞬間です。

これからまだ先は長いですが、

少しでも良い完成を迎えられるように頑張ります。

佐々木 剛

年末にライブハウスに行ってきました。

目黒にある鹿鳴館という界隈の人には有名で、

X_JAPAN、LUNA_SEA、GLAYなどを輩出したロックの聖地です。

ですが、私の参戦するライブを最後に取り壊しが決まっています。

寿命と指名を全うし解体される建物ですが、

設計者としてみると少し寂しい気持ちになりました。

私の設計した建物もいつか・・・

小西 信幸

絶海の孤島と呼ばれる青ヶ島(東京都青ヶ島村)に行ってきました。

火山島であるため地熱が蒸気として立ち上る

「ひんぎゃ」と呼ばれるものが多くみられます。

島の玄関口である三宝港は断崖絶壁に設立されたため、

漁船はクレーンで陸地に上げられ、

要塞のような形状を成していて

他では見られない光景が数々存在していました。

このような場所でも当然ながら人は住まい、建物は存在します。

新たな光景に新鮮さを感じつつも、

我々の業務の必要性を改めて感じた青ヶ島訪問となりました。

石渡 憲司

根智和

(『こんにちわ』の意味と根性・知恵・力を合わせるの意味を持つ

少年野球チ-ムのスロ-ガンです)

今年こそと願っていた我が家の庭に植えた

南国?の果物『シークワーサー』が実りました。

かなりの大豊作です。

すべてをマーマレ-ドにしました。

柑橘系は、隔年で豊作になると聞きましたが

5月頃に花を咲かすのを楽しみにしたいと思います。

瀧井 仁

毎年1月に江東区で「新春民俗芸能の集い」が開催されます。

ビデオ上映の「木場の角乗」から始まり、実演される「木場の木遣」

「砂村囃子」「富岡八幡の手古舞」「獅子舞」「深川の力持」と

江戸時代から伝承される民俗芸能が披露されます。

知り合いが出演していることもあり、毎年見に行くのですが、

この集いが終わると、お正月行事が終わったなぁと感じます。

まもなく節分です。気を引き締めて年度末へ向かいたいと思います。

天野 惠

正月に地元の群馬県にある水澤観世音に初詣に行きました。

水澤観世音は関東地方にある

三十三か所の観音霊場巡り(坂東三十三観音)の

第十六番札所とされており、

本堂・六角堂・仁王門は元禄年間(約300年前)に

建立された建築物です。

祈願を行いおみくじを引いたところ「大吉」でした。

新年幸先の良いスタートとなりました。

石井 琢巳

先日機会があり名古屋にあるナインアワーズというカプセルホテル

ヘ行ってまいりました。

このカプセルホテルへ行ったきっかけとして

大学時代にお世話になった

建築家・デザイナー芦沢啓治氏が

内装とペントハウス(屋上)の設計を 手掛けていると聞いたからです。

ナインアワーズ自体は全国に13店舗あり、

ホテル自体のコンセプトは同一ながら

今回のペントハウスのようにホテル以外の機能や内装は異なり、

様々な空間を体感できます。

「カプセルホテルは閉鎖された空間」と思われがちですが

ペナントハウスでは名古屋の街を一望でき、

寝床のカプセルでは大きめ窓を使った

カプセルホテルの圧迫感を感じさせない

開放感の感じられるような空間でした。

今後もカプセルホテルの可能性に期待し、

機会があればほかの店舗へ足を運んでみたいと感じました。

中島 紳

先日、練馬区立美術館で行われていた

建築家・平田晃久氏の展覧会に行きました。

これまで手掛けられた作品はもちろん、

設計思想に関する展示も数多くありました。

抽象的なコンセプトを

実際に建築に落とし込むプロセスも詳細に解説され

大変興味深い内容でした。

練馬区立美術館は今後、改築工事が予定されており、

設計を平田晃久建築設計事務所が行っているようです。

今回の展覧会でも改築計画についての展示がありました。

現在の美術館は図書館が併設され、

隣接する公園とも一体的に

整備されている素敵な建物ですが、

改築によってどのような建物に

変わるのか期待しつつ、

完成したらまた足を運びたいなと思っています。

-1-768x1024.jpg)

-1-768x1024.jpg)

黒澤 誠

12月になってやっと冬らしい陽気となってきたという感じがします。

毎朝チェックする全国の天気も

太平洋側は乾燥した晴天で

日本海側は曇りや雪といった日々が続いています。

また指折り数えたら一年で一番陽が短くなる冬至もやってきます。

そんな冬の時期のオレンジ色っぽい日差しが大好きです。

冬は太陽高度が低く

太陽光が大気中を通過する距離が長くなるから

オレンジ色っぽくなるそうです。

朝、東側に面する自室から太陽の光が障子を介して差し込んできます。

隣家の木々がシルエットとなって水墨画のような雰囲気を楽しんでいます 。

家族と「足長いねっ!」と言い合って

地面に映り込んだ影を観て楽しむ時間が愛おしいです。

神社の鳥居の先に昇る太陽を眺めてすが

すがしい気持ちになります。

楽しい嬉しい出来事の想い出や、

心の中の記憶として残る想い出、

その時にいつも冬の日差しがあります。

今年はどんな想い出がつくれるかしら!

河野弥生

国分寺にある日立製作所中央研究所の庭園公開が

11月にあり行ってきました。

この研究所は1942年に設立された当時

創業者である初代社長から

「良い立木は切らずによけて建てよ」

との意思を受け継いで開設されたとのことで

当時の武蔵野の自然が今も残されているところになります。

私はこの研究所に近所に住んでいて

庭園公開は年2回、春と秋に実施されていて

とても人気があることは知っていましたが

なかなか公開日に予定が合わず、今回が初めての参加でした。

入口を入ると大きな橋があり、

その周辺はすでに深い森です。

とても東京都の住宅地の近くにあるとは思えない景色が広がっています。

またこの場所は、東京都内を流れる野川の源流ともなっています。

研究所内にはかなりの高低差の崖があり、崖下からは湧き水がでています。

湧き水のでているところはとても人気で

見るための長い行列ができていました。

本来ならば、もみじが色づいてきれいな紅葉がみられるはずだったのですが

今年は秋も暑い日が続いた為か、紅葉は葉の先が少し色づく程度でした。

次回は春のさくらの咲くころに公開日が設定されるはずなので

情報をキャッチして、予定を合わせて行ってみたいと思います。

佐々木 剛

青森の知り合いから、

つる割れなどで出荷基準を満たさないリンゴを

格安で購入しました。

出荷基準を満たしていないだけで、

味はなんら変わらず、少しだけ痛むのがはやいだけのようです。

蜜入りリンゴっていうんですかね。

とにかく甘みが強く、おいしいの一言です。

野菜にしろ、果物にしろ、

時々、日本の出荷基準って何なんだろうって思います。

ちょっとだけSDGs!

小西 信幸

11月17日JR京浜東北線運休。

日々高密度のダイヤで神奈川―東京―埼玉を結ぶ

JR京浜東北線の大井町駅ホーム拡張のため、

始発から夕方までの運休でした。

写真の矢印部分を数十センチほど拡張し、線路も移設していました。

ホームの混雑に対応し、安全を確保するための、

涙ぐましい努力の一端が目の前に展開されていて、貴重な瞬間でした。

試運転の電車が一歩一歩確かめるかのように入ってくる様子は、とても印象的でした。

中野康子

つい先日まで少し暑いくらいでしたが、

気が付くと日も短くなり急に寒くなってきました。

夏から冬に、一気に季節が進んでいったような、

そんなふうに感じます。

石渡 憲司