約2年をかけて工事を行ってきた学生寮が、ついに完成しました。

そして、この寮には「星海寮」という素敵な名前を頂きました。

来年4月には新入生を迎え、この寮で高校生活がスタートします。

ここでの毎日が、笑顔あふれる楽しい学生生活になることを願ってます。

佐々木 剛

約2年をかけて工事を行ってきた学生寮が、ついに完成しました。

そして、この寮には「星海寮」という素敵な名前を頂きました。

来年4月には新入生を迎え、この寮で高校生活がスタートします。

ここでの毎日が、笑顔あふれる楽しい学生生活になることを願ってます。

佐々木 剛

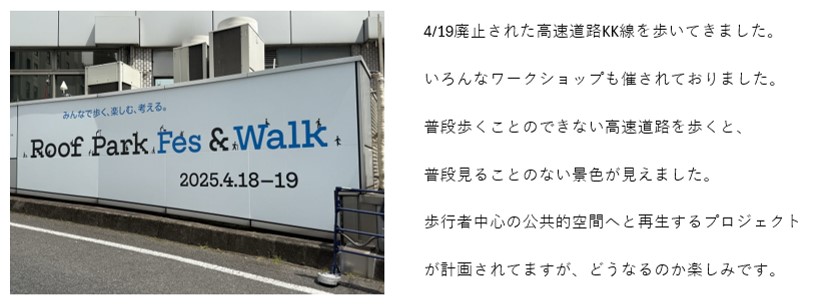

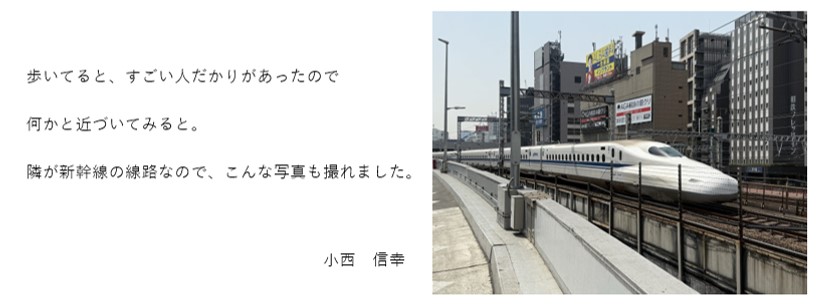

少し前になるが、横須賀美術館で開催された山本理顕展へ行ってきた。

山本理顕は、昨年建築界のノーベル賞といわれるプリツカー賞を

受賞した為、どんな建築家なのか気になっていました。

また、横須賀美術館も気になる建物だった為、一度訪れておこうと

思っていました。思いが重なり、いざ、横須賀へ。

建物は、ガラスと鉄板の入れ子構造からなる外観が特徴的で、

単純ながら美しいガラスの箱の中に展示室と収蔵庫を配置し、

高さを抑えることにより景観との調和にも配慮していました。

展示会も50年にわたる設計活動 を、およそ60点の模型や図面、

スケッチ、ドローイングを通して紹介されていて、

見ごたえのある内容でした。

現在、美術館は改修工事の為、休館中ですが、来年には再開予定。

また、訪れたいと思います。

篠原 裕希

人生二度目のお伊勢参りに

一度目は一人で

二度目は家族で

雲が神々しさを感じさせます

外宮内宮とお参りした後は、おかげ横丁で赤福のかき氷を

これがおいしいんです!

これを食べるのも来た理由のひとつ

今回はかき氷提供最終日

小西信幸

弊社のある神田界隈には、老舗のお蕎麦屋さんが沢山あります。

今回はちょっと足を伸ばして、深大寺を訪れました。

蕎麦だけでなく、空気もおいしく感じられる、素敵な一日でした。

中野康子

紅葉が盛りを迎えました。

近年は残暑が長く、

秋がほとんどないまま冬を迎えた体感となる傾向が強く、

昨年は特にそれが顕著でしたので、

今年はあと半月程度となるでしょうか、

残された秋を満喫したいと思います。

石渡 憲司

多くの日本人の心を魅了する富士山

その雄大な姿を前に、

感動が胸に広がりました。

柔らかな光に包まれた富士は

新たな門出を祝福しているようでした。

清冽な空気とともに、

深く心に刻まれる一日になりました。

安藤暢彦

先日、東京国際フォーラムを訪れました。

ガラス棟には3600枚ものガラスパネルを使ったアトリウム空間があり、

その中に入り吹き抜けを見上げてみると、

まるで骨格標本のような屋根の構造体に目が行きます。

構造体がデザインにそのまま活かされており、圧巻の一言に尽きます。

構造についてもっと知識があれば

また違った目線からこの建物の面白さを知ることができるのかなと思い、

もっと勉強しなければと勉強意欲を掻き立てられました。

石井琢巳

今年の夏は猛暑が続き

気分転換とおいしいもの食べに

学生時代の友人と北海道へ行ってきました。

北海道はおいしいものが多く

僕は味噌ラーメンにはまってしまい

一泊二日で2食も食べてしまいました。

また機会があれば訪れたいのと

今度はもう少しゆっくり観光したいです。

中島 紳

夏休みに神奈川県にある大山へ登山に行きました。

暑さが心配でしたが、曇りだったこともあり

気持ちの良く登ることができました。

また来年もどこかの山へ行ければなと思います。

黒澤誠

猛暑が続いていた8月の週末、美術館へ足を運びました。

東京都庭園美術館。

1933年に朝香宮邸として建てられた洋館建築が美術館として活用されています。

今回は建物並びに建物の利用の変遷について企画された展覧会でした。

8月から9月にかけて夜間開館があることを知り、出掛けました。

都心一等地でありながら美術館周辺は

隣接する国立科学博物館の附属自然教育園と

一体となって木々に覆われており、

虫の音のBGMを聞きながら美術館へと向かいました。

アールデコのデザイン満載の建物、調度品を鑑賞しながら、

日が暮れた洋館の佇まいを体感でき、

リフレッシュが出来たひと時でした 。

河野弥生

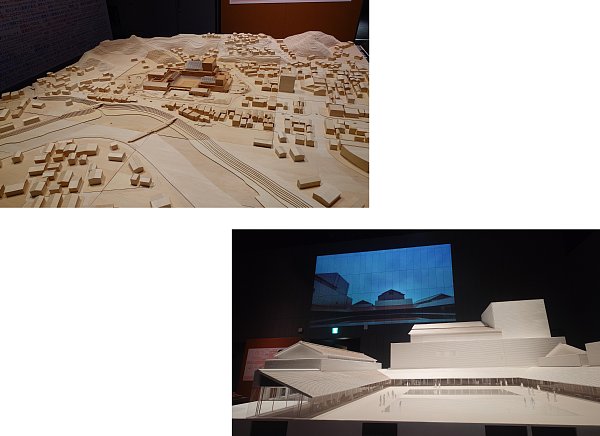

先日、建築家・内藤廣さんの展覧会に行ってきました。

代表作のひとつ、島根県芸術文化センター〈グラントワ〉で

開催された展覧会の東京巡回展で、

たくさんの模型や映像が展示されていて、

とても見ごたえがありました。

ちなみに写真撮影も自由でした。

展示は「一般の人にもわかりやすく伝えたい」という

内藤氏ご自身の思いで構成されていて、

各プロジェクトに込められた葛藤や考えが

ストレートに伝わってきました。

私自身もすごく刺激を受けて、

「自分の設計にもこういう姿勢を生かしていきたいな」

と感じる展覧会でした。

佐々木 剛

東京都調布市に京王電鉄京王線の仙川駅がある。

駅を降りて、そこから少し歩くと、

コンクリート仕上げの建物群が見える。

全部で6棟、約500mに及ぶ道路沿いに

建設されているのは、全て安藤忠雄の設計で形成されている。

6棟の用途はさまざまで住宅から美術館や劇場等まである。

ここは安藤忠雄ストリートと呼ばれている。

近くには、仙川商店街もあり、

お洒落なカフェ等もたくさんある。

建築に興味がなくても、

いつもと違う街並みを体験できる空間に

出会えるはず。

篠原 裕希

自由が丘を街ぶらしてるとき偶然見つけた樹齢250年のオリーブです。

凛とした佇まいで、圧巻です。

自分の設計した施設に植えてみたいですね。

小西 信幸

気象庁によると、今年の夏は統計開始の1946年以降、夏として1位の高温と

なったそうです。

日本気象協会のデータで10年前と比較してみました。

2025年8月 2015年8月

夏日 (最高気温25℃以上) 31日 25日

真夏日(最高気温30℃以上) 29日 20日

猛暑日(最高気温35℃以上) 18日 8日

熱帯夜(最低気温25℃以上) 25日 16日

9月、10月としばらく暑さが続く予報ですので、皆様どうぞご自愛ください。

中野康子

日本屈指の名瀑のうちの1つ、袋田の滝へ行ってきました。

厳しい暑さが続く中、ちょっと一休み。

しかしながら、袋田の滝がある

茨城県大子町での訪問日の

日中の気温は35度を超える猛暑日。

山間の土地も避暑地になりにくくなってきたなと実感しました。

石渡 憲司

根智和

(『こんにちわ』の意味と根性・知恵・力を合わせるの意味を持つ

少年野球チ-ムのスロ-ガンです)

大阪に出張があり、ついでに関西万博を見に行きました。

なんの予約もせず、パビリオンにも入らず、

ただ、歩き回り、気になるものを写真に収め、

気温37°の中、気を失いかけました。

前回の万博の記憶は乏しく、業界人としての目線になっていることに

寂しく思いました。

瀧井 仁

少し前の話ですが、某中学校の現地調査へ行きました。

その中学校は、敷地から250m程度離れた場所に海岸線が有るのですが、

周りは多くの樹木に囲まれています。

敷地の端には屋外型のキュービクルが設置してあったのですが、

設置してからまだ3年は経過していないにも関わらず、

既に発錆していました。

塩害地域では、やはり塩害対策品を採用した方が良さそうですね。

水落 琢也

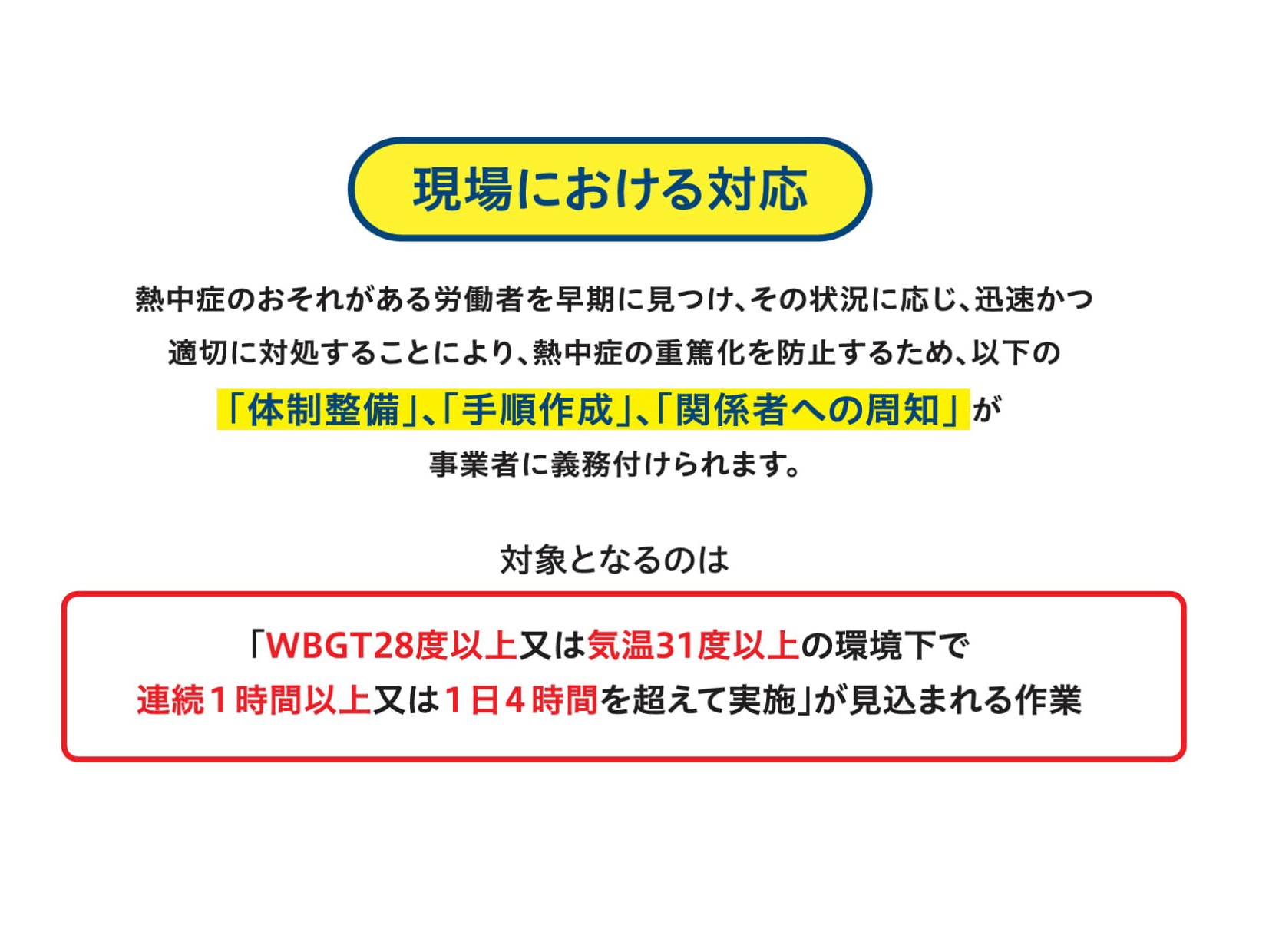

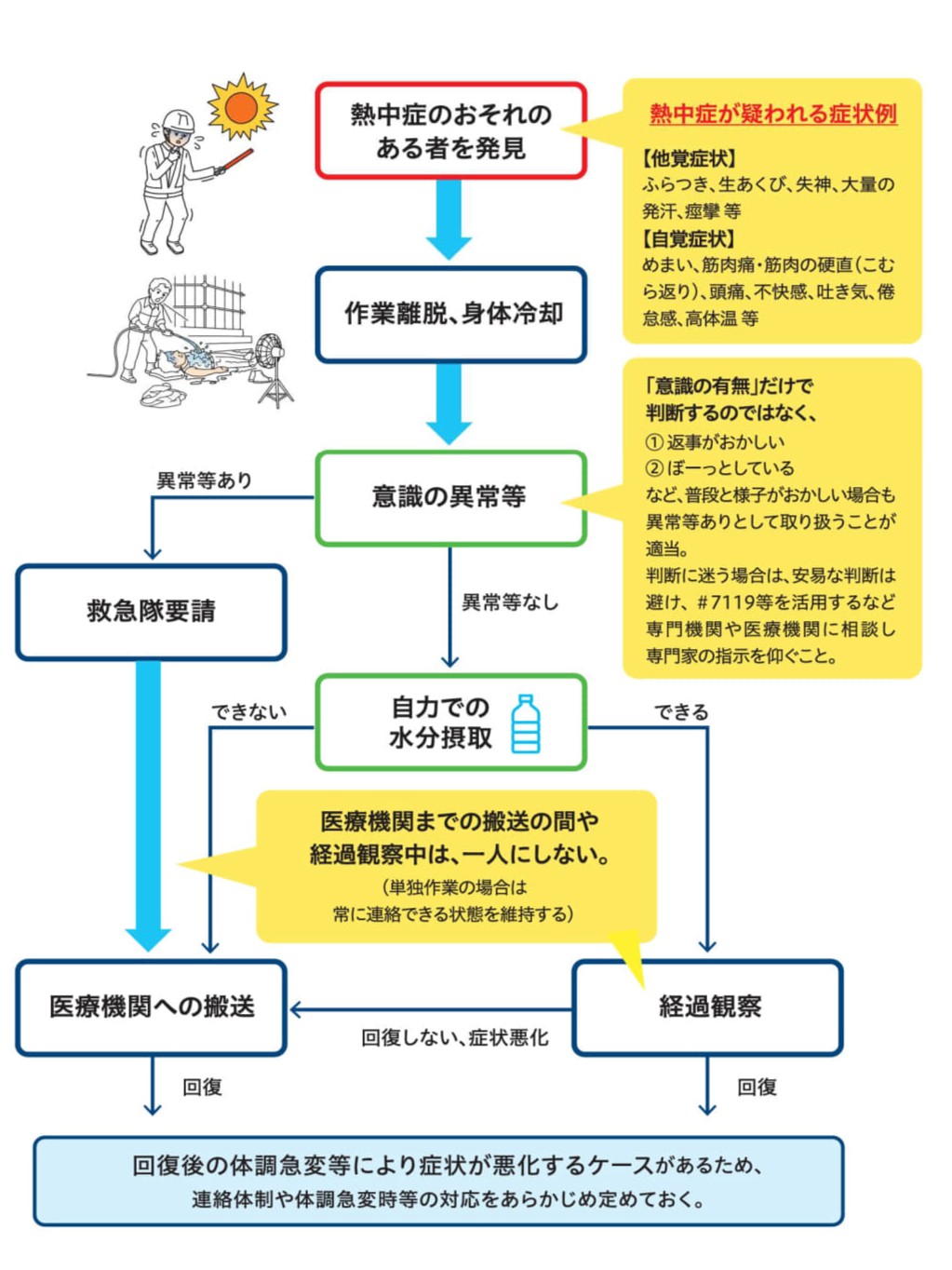

2025年6月、労働安全衛生規則が改正され、

建設現場における熱中症対策が法的義務化されました。

WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で、

連続1時間以上or1日4時間を超えた作業は、

対策を講じなければなりません。

気象庁の発表によると、

今年6月の月平均気温は統計を開始した1898年以降、

最も高くなったそうで、

向こう1か月も引き続き全国的に厳しい暑さになる見込みです。

私は現在、工事監理を担当している案件が2件ありますが、

現場の検査や立会いの際には十分に注意していきたいと思います。

石井 琢巳

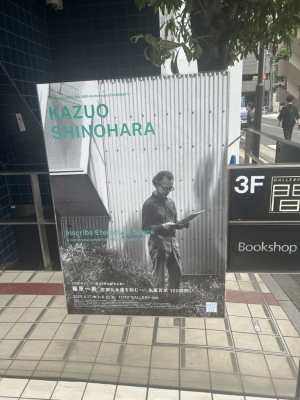

先日、totoギャラリー・間で行われていた

篠原一男の生誕100年を記念した展示会に参加してきました。

「住宅は芸術である」と唱えた篠原一男氏ならではの

言葉の表現や世界観が広がっていてとても興味をそそられるものでした。

代表作のコンセプトだけでなく

その当時の図面や模型などが展示されていました。

また近いうちに現物を見に足を運びたいと思います。

中島 紳

先日、駅構内で駅員さんの姿をしたロボットを発見し、

思わず写真をとりました。

調べてみると「AIを搭載した対話型のロボットコンシェルジュ」

とのことで、乗換経路などの案内を多言語で行い、

外国人観光客の方などにも多く利用されているようです。

昨今、様々な場所でAIが活用されているのを目にしますが、

これからもますます増えていくのでしょうか。

黒澤 誠

神田駅周辺の散策時に使用されていない商店の

シャッターに付いていた張り紙が目に入りました。

区役所が張ったもので照明付き看板が危険で

土地所有者に連絡を取ったが繋がらず撤去した、

と書かれていました。

現在付いている看板も金物が錆びていて

今にも落ちそうで危険な状態でした。

建物(土地)の所有者は、責任をもって建物の

管理をしていただきたいと切に思いました。

河野弥生

今年は4・5月から雨が多く

5月の最終週まで10週連続で

週末が天候不順だったそうです。

11週目の先週末、梅雨直前で久々に晴れると聞いて

よろこび勇んでドライブに出かけました。

行先は・・・安曇野

この時期の安曇野は水を張られた水田に雪が残る北アルプスが写し出され

稲作が農業の主体の日本だからこそ味わえる美しい風景で

この日は存分に景色を堪能しました。

佐々木 剛

たまたま、大阪で安藤忠雄展が開催されている事を知り、

反射的にその週末に大阪へ。

大阪の梅田に着くと、北側エリアがとんでもない再開発で

大きく様変わりしていることに驚きました。

展示会では、本人が来館しており、さらに驚きました。

そればかりか、俳優の役所広司を連れ、展示している各作品の

説明を自らの経験談と共に語っておられました。

その後も展示品の周囲の余白にドローイングを行っているのを、

間近で見る事もでき、また多くの作品を様々な方法で鑑賞できました。

とても驚きと充実した素晴らしい展示会でした。

篠原 裕希

新年度も2か月たってしまいますが、昨年度竣工した建物を紹介します。

一件目はコンテナふ頭施設用建築物です。

青色が生えるように「白地に青」をテーマに計画しました。

ユーモアのある建物になってしまいました。

二件目は中学校の体育館です。

「明るい体育館」「快適な体育館」「災害拠点施設となる体育館」をテーマに計画しました。

明るい体育館:2階ギャラリーだけでなく、1階にも開口部を設け採光が充分とれる体育館としました。

仕上げを自然に近い素材とし、色彩を明るい色調としました。

快適な体育館:床輻射式空調設備を採用し、快適な体育館としました 。高弾性衝撃吸収シート床材を採用し、スポーツの床に適し、スポーツ時の衝撃 も吸収する、人に優しい体育館としました。

災害拠点施設:防災倉庫の設置、太陽光発電による充電池の設置等災害拠点施設となるような 施設としました。

高橋保夫